評価制度Rating system

創業20周年を迎えた2020年に、

従来の評価制度から新しい評価制度へ刷新しました。

”個人の成長は会社の成長へつながり、

個人の価値向上こそ己を守る最大の武器となる。”

その考えのもと、スタッフ一人ひとりの「成長」に

フォーカスしてつくられた

新しい人事評価制度についてご紹介します。

成長にフォーカスした

Growth Support型評価制度

創業以来、これまで360度評価や目標管理の要素を含んだ評価制度を実施してきました。それから現在に至るまで、数名から始まったこの会社も今や100人規模の会社へと成長し、その評価制度も現状に沿わないものとなってしまいました。

スタッフがどのポジション、成長フェーズにあろうが、全員一律の同じ評価項目で評価を行っていましたが、その方法ではスタッフの成長につながらなかったり、抽象的かつ公平性に欠ける点があったため、定性的な評価をできるだけ排除し、誰もが成長の恩恵が受けられる評価であり、何が評価されているのかがわかるように見える化されたものを念頭に、新しい評価制度に刷新されることになりました。

それが成長にフォーカスした“Growth Support型評価制度”です。

評価制度の概要

組織全体の成長を促進する目標管理制度

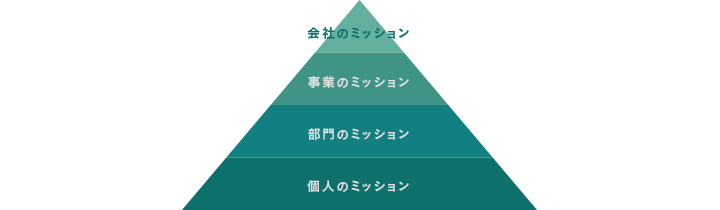

3ヶ月(四半期)ごとに会社・事業・部門・個人のミッションを設定し、それらの達成を促すことで組織全体の成長促進を図る目標管理の仕組みです。それぞれの目標を短期的に擦り合わせることで方向性のずれを防ぎ、目標達成に近づけられるようにします。

会社から個人までミッションが連動

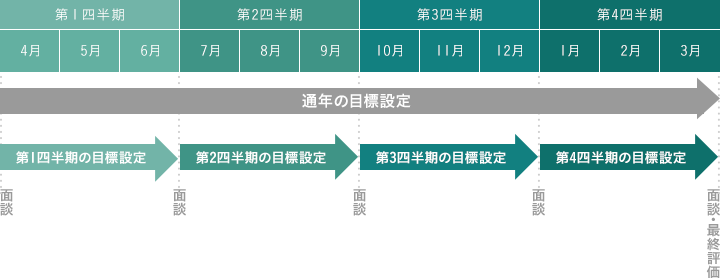

1年間の目標設定・面談スケジュール

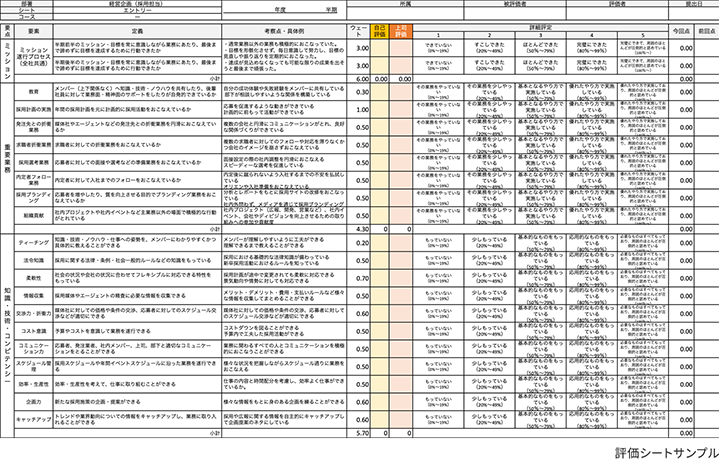

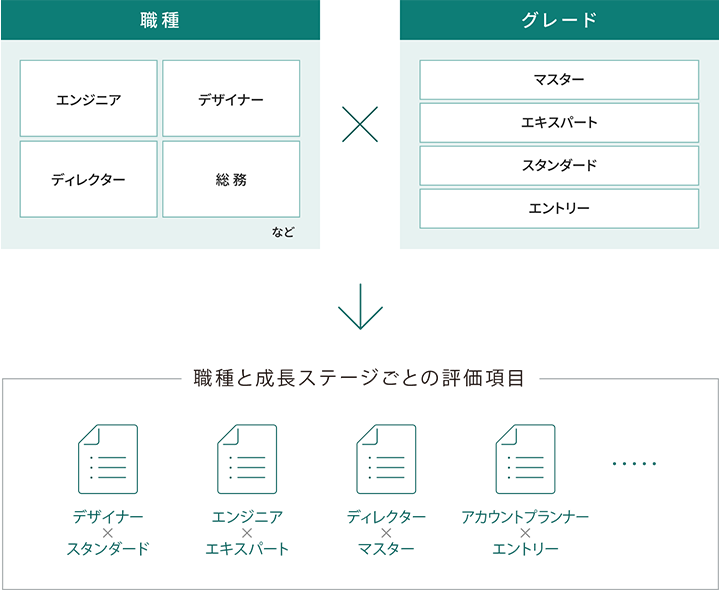

職種や成長ステージに合わせた評価シート

「ミッション」「重要業務」「知識・技術・コンピテンシー」「勤務態度」の4つの評価項目があり、それぞれの項目ごとにウェイト(重要度)が設定されています。各職種とグレードごとの評価シートがあり、被評価者は自身の職種と成長ステージに合った評価シートを用いて評価されます。

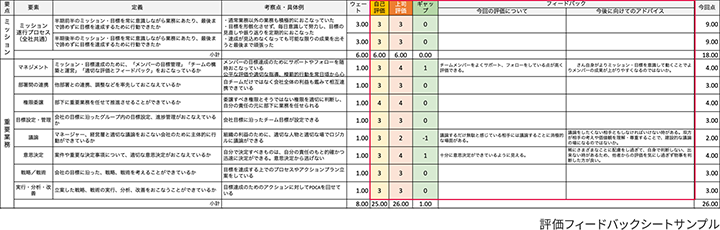

フィードバック面談

最終決定された評価は、評価者である部門責任者と被評価者での1on1面談にて、フィードバックされます。評価フィードバックシートを用いながら、Good&Moreの視点で伸ばすべき点と改善すべき点を明文化し、具体的なアドバイスをすることによって、被評価者の成長へとつなげます。

評価フィードバックシートは、自己評価と上司評価とのギャップがあった評価項目すべてを明文化するシートです。自己評価と上司評価のギャップがある評価項目について説明を行う「上司評価のフィードバック」と、更なる成長を促進するための「次回に向けてのアドバイス」の2部構成になっています。

成長に合わせた評価

職種ごとに、4段階のグレードと成長ステージに合わせた評価項目を設計しており、各人の成長ステージに最適な評価方法で成長を適切に促す仕組みとなっています。

ジーピーオンラインでは、チームで成果をあげることを大切にしており、四半期ごとに設定した目標のうち、「ミッション」の遂行プロセスは、会社や部門のミッションと強く紐付いたものでもあるため、自分の行動や頑張りが会社や部門に対してどの程度の貢献をしているかが測れる評価でもあります。

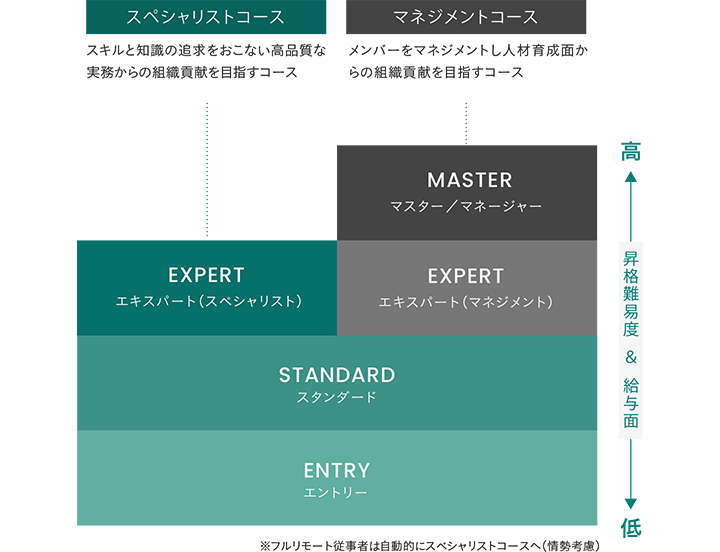

グレードとコース

職務上の階級を表す「エントリー」「スタンダード」「エキスパート」「マスター」の4段階のグレードと、キャリアパスとして「マネジメントコース」「スペシャリストコース」の2種類のコースが設けられています。

また、グレードにはそれぞれに明確な昇格基準を設けており、昇格難易度と比例して給与面に違いが出るようになっています。このようにグレードとコースを明確にすることにより、キャリアが描きやすくなり、またそれに沿った成長ができる制度と環境が整っています。

- 環境を知る