こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)の久永です。

採用活動におけるKPI設定はされていますか?

「年間の採用人数は目標として決まっているが、何をどれだけやればいいかわからない」

「応募は集まるのに、なぜか内定承諾に至らない。どこに課題があるのかわからない」

「各採用チャネルの費用対効果を正確に測定できていない」

採用人数目標だけで進めると、母集団形成の進捗や面接通過率に振り回され、課題の本質がどこにあるかが見えにくくなるものです。

この記事では、人事・採用担当者さまが自社に合った採用KPIを考えるときに役立つ考え方をまとめています。重要な指標となる結果KPIと行動KPIの違い、逆算の方法、歩留まりの捉え方、チャネル別に見る重要性など、実際の現場の気づきを交えてお伝えします。どなたかの実践で役立つヒントになれば幸いです。

採用KPI達成に寄与するサイトへ!

もくじ

やりがちな採用KPIの立て方

採用KPIを立てようとするとき、どのような形を思い浮かべるでしょうか。多くの担当者は、まず「期間を区切って採用人数を設定する」ことから始めがちです。例えば、「年間10人の新卒採用を目指す」という目標を立てたり、「12月までに3名のエンジニアを中途採用する」といった期限を決めて人数目標を立ててしまうケースが多いでしょう。

しかし、年間で10人を採用すると決めたとき、月次の目標人数はどのように決めれば良いのでしょうか。単純に6ヶ月で均等割りすると「10 ÷ 6 = 1.666…」となり、四捨五入しても1.7人。現場では結局「1.7人って何?」と、目標があいまいで意味を成さなくなってしまいます。このように、最終的な人数目標だけのKPIでは、日々の具体的な行動に結びつきにくいことが大きな課題です。

そもそも採用KPIとは

KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。これは最終的な目標であるKGI(Key Goal Indicator/重要目標達成指標)を達成するためのプロセスが適切に進んでいるかを測定・評価するための中間的な指標を指します。

採用活動に置き換えると、以下のようになります。

| KGIの例 | 年間新卒採用人数10人を達成する |

|---|---|

| KPIの例 | 応募者数を100名にする、面接設定率を50%にする |

※採用KPIの例

KGIというゴールにたどり着くために、どの段階をどのように進捗させるべきかを具体的な数値で管理するのがKPIの役割です。KPIを適切に設定・活用するメリットは大きいです。

【関連記事】KPIとは?意味と設定方法、KGIとの違いを解説

採用活動が失敗するKPI設定の罠

なぜ、あなたの採用活動は期待通りに進まないのでしょうか?その原因の多くは、最終的な採用人数という「結果」のみを目標にしてしまっているケースです。人事採用担当者が何よりも大切にすべきなのは「採用した人が定着し、早期に活躍してくれること」です。

採用後のミスマッチによる早期離職は、採用活動の失敗とも言えます。採用人数という結果目標だけでは、プロセスのどこに問題があるのか特定できず、打つべき対策も不明確になります。「応募が少ないのか」「選考通過率が低いのか」「内定承諾率に課題があるのか」「採用ミスマッチが多いのか」を分析できません。

客観的なデータに基づいた改善活動をおこなうためには、より分解されたKPIの設定が不可欠です。

失敗しない採用KPIの考え方

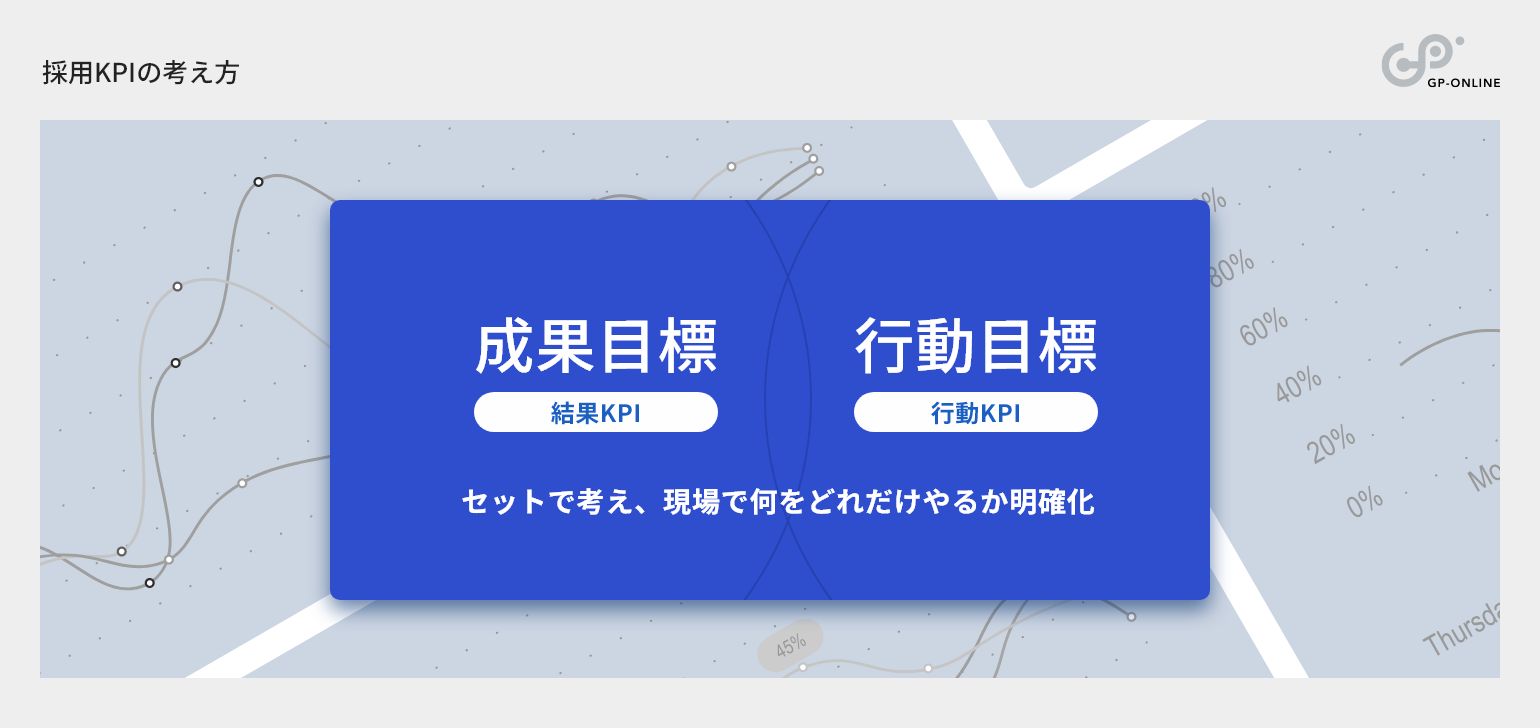

やりがちな採用KPIで出てきた採用人数目標だけでは、母集団をどこで集めるのか、どの段階で詰まっているのかが見えないため、改善の打ち手を考えられません。媒体の質、面接官の評価軸、応募数など、行動に分解して考えることで、どこを改善すべきかが明確になります。採用KPIは成果目標(結果KPI)と行動目標(行動KPI)をセットで考え、現場で何をどれだけやるかがわかる形にしておくことが重要です。

月次目標は採用人数にしない

月次のような短期間の目標は、採用人数ではなく行動量に置き換えるほうが適切です。短期間では人数の増減に波がありやすいため、スカウト数や面接設定数といった行動KPIを目標にすることで、現場が何をどれだけやるべきかが明確になります。

このように具体的な行動目標を持つことで、進捗管理や改善がしやすくなります。年で10人を採用する場合でも、月次では応募数や面接数など、具体的にどの段階でどれだけ動くかを決めておくことが重要です。

KPIの構成はできるだけシンプルに

一般的なKPIを構成する要素として、職種や拠点、チャネル、期間などがあります。必要以上に複雑にすると誰も把握できず、運用が回らなくなりがちです。何を目標にしたいのか、何を分析して改善したいのかを明確にし、必要な要素にフォーカスしてシンプルに保つことで、現場が理解しやすく、状況をすぐに把握し改善につなげやすくなります。

結果KPIと行動KPIをセットで考える

成果を高めるための重要なポイントは、KPIを2種類に分けてセットで考えることです。

| 結果KPI | 各選考段階の「成果」を示す指標 (例:応募者数、書類選考通過数、内定者数など) |

|---|---|

| 行動KPI | 結果KPIを達成するために必要な「行動」を示す指標 (例:スカウト送付数、面談実施数、エージェントとのMTG数など) |

※採用KPIを結果目標と行動目標に分類した場合の例

採用KPIツリーを作成する場合など、多くのシーンでは結果KPIしか管理していませんが、目標設定で重要なのは行動KPIです。日々の業務に落とし込めるアクションを管理することで、採用チーム全体で目標達成に向けた活動が可能になります。

採用KPI設定の具体的な5つの手順

実際に採用KPIを設定する際の具体的な手順を5つのステップで解説します。

ステップ1:KGI(最終目標)を明確に設定する

何をゴールとするのかを決めます。「2025年度の中途採用でエンジニアを5名採用する」「2027年度の新卒採用で10名採用する」のように、期限・職種・人数を具体的に設定します。

ステップ2:採用フローを可視化し、歩留まりを把握する

応募から内定承諾までの選考フローを書き出します。過去のデータがあれば、各段階の歩留まり率(通過率)を計算します。データがない場合は、まず一般的な数値を仮説として設定します。

ステップ3:KGIから逆算して結果KPIを設定する

目標達成への鍵は「逆算思考」にあります。ステップ2で算出した歩留まり率を使って、KGIである採用人数を達成するために、各プロセスで何人の候補者が必要かを計算します。これが結果KPIとなります。

ステップ4:行動KPIを設定し、日々のアクションに落とし込む

応募者数という結果KPIを達成するために、何をすべきかを考えます。ダイレクトリクルーティングならスカウト送付数、リファラル採用なら社員への紹介依頼数など、担当者がコントロール可能な行動を指標とします。

ステップ5:チャネルごとにKPIを設定・管理する

求人広告、エージェント、自社の採用サイトなど、チャネルごとに歩留まり率やコストは大きく異なります。それぞれの特性にあわせてKPIを設定することで、より精度の高い効果測定が可能となり、費用対効果の最大化につながります。

結果KPIと行動KPIの違いを理解する

結果KPIとはゴールです。入社人数や内定承諾人数など、採用活動の最終的な到達点を示します。ただし、この人数目標はどうしても波が大きくなり、月単位で数字だけを追っても現場が何をすれば良いかは見えてきません。

だからこそ、行動KPIが必要です。行動KPIとは「何をどれだけやるか」を具体化した指標です。応募数、スカウト送信数、面接設定数など、結果をつくるために必要なアクションを数字で可視化します。行動KPIが明確になると、誰が見ても「今月は母集団が足りない」「スカウトを増やそう」といった具体的な改善策を打てるようになります。

このように、結果KPIはロングスパンでのゴールとして置き、それを達成するために必要な行動を指標化するのが行動KPIです。両者をセットで考えることで、KPIは現場の動きにしっかりとつながるものになります。

行動KPIでは何を設定するべきか

それでは、どのように行動KPIを具体的な数値に落とし込むのか、ポイントを整理して見ていきましょう。重要なのは、採用の各フェーズでどの数字を設定するかを明確にすることです。応募数、書類通過数、面接設定数などを考える際には、自社の過去の実績を元にした「歩留まり」を考慮する必要があります。

歩留まりとは、ある段階から次の段階へ進む割合のことで、例えば「応募数に対する書類通過数」「書類通過数に対する面接実施数」などがあります。この歩留まりを適切に設定し活用することで、「何を、どのくらい行えば目標の採用人数に達するか」が逆算でき、具体的な行動計画が立てやすくなります。

次の表は「営業職の中途採用を今期中に2名募集」という実際の会社でよくある事例をケースに、どういった行動KPIがあるかを紹介します。

| KGI | 営業職2名の採用決定 |

|---|---|

| 結果KPI(逆算例) | 内定承諾:2名(内定承諾率50%と仮定) 最終面接合格(内定):4名(最終面接通過率50%と仮定) 最終面接実施:8名(一次面接通過率50%と仮定) 一次面接実施:16名(書類選考通過率20%と仮定) 応募者数:80名 |

| 行動KPI | ダイレクトリクルーティングでのスカウト送信数:週50件 エージェントへの求人紹介プッシュ数:週3社 リファラル採用の社内広報回数:月2回 |

※営業職の中途採用を2名募集というケースの場合

過去の採用データがない場合

先ほど、自社の過去の実績をもとにした「歩留まり」を活用するとお伝えしましたが、過去の採用活動を定量的に測定していなかった場合、その歩留まりを算出することは難しくなります。このようなケースでは、業界平均や類似企業のデータを参考に新たな歩留まりを設定したり、最初は仮説的に数値を置いて進めたりすることが効果的です。活動を進めながらデータを蓄積し、適宜歩留まりを見直していくことで、より精度の高いKPI設計につながります。

根拠のない仮説データへの不安

先ほど、自社の実績がない場合には、仮説的な歩留まりを設定することをおすすめしました。しかし、根拠のない仮説データを元に進めることに対して不安を感じる方も多いかもしれません。そのような場合には、定期的な見直しやモニタリングを前提として設計を進めることが重要です。仮説的に設定した数値を基準に採用活動を進めながら、実際の歩留まりを随時確認し、リアルなデータに基づいて段階的に調整していくことで、最終的には精度の高いKPIを構築できるようになります。

歩留まりは目標にしてはいけない

採用KPIをテーマにしたブログ記事で必ずと言っていいほど取り扱われるのが「歩留まり」です。歩留まりが重視される理由は、設定した採用人数目標を達成するために、各段階でどの程度の人数が必要かを逆算するためです。歩留まりをきちんと把握しておくことで、採用活動に必要な母集団の規模や各プロセスの改善ポイントが明確になり、適切な行動計画を立てることが可能になります。

しかしながら、この歩留まりを目標にすることは決して良いことではありません。なぜなら、歩留まりそのものは直接コントロールできる指標ではないからです。例えば「書類通過率を80%にする」といった目標を設定しても、採用担当者が直接通過率を上げる行動を取ることは難しいでしょう。むしろ、書類通過率が低下した際に原因を探るための指標として活用するほうが適切です。

つまり、歩留まりは「目標」としてではなく、「モニタリング指標」として設定し、異常な数値の変動が起きた際に迅速に原因を把握し、改善策を考えるための材料として使うべきなのです。

なんでも一緒にして計測しない

基本的に採用KPIは、人材紹介、媒体、リファラルなどチャネルごとに分けて設定するべきです。なぜなら、チャネルごとに母集団の質や歩留まりが大きく異なるため、一緒にすると問題が見えにくくなるからです。分けて計測することで課題を発見しやすくなります。

人材紹介のKPIは、チャネルごとに分けて数値を把握すること自体は有効ですが、人材紹介は自社で母集団を直接コントロールできるわけではない点に注意が必要です。紹介会社に依存する部分が大きいからです。そのため、行動KPIとしては人材紹介に頼りきりにせず、自分たちで動かせる媒体やスカウトなどとあわせて設計することが大切です。紹介チャネルは“期待値”としてモニタリングし、実績を分析する指標と捉えると現場が動きやすくなります。

したがって、自分たちが直接コントロールできる範囲に絞ってKPIを設定することが重要です。

採用KPI設計の4つのポイント

これまでの採用KPI設定の考え方と実践ポイントを、4つのポイントに沿って整理しました。

1. 結果KPIは短期で一喜一憂しない

結果は四半期や半年単位で累積して進捗を見ます。面接辞退や内定辞退など変動が多いからこそ、月ごとに細かく管理すると逆に焦りが生まれます。累積で進捗を可視化し、足りない部分を落ち着いて見つけることが大切です。

2. 行動KPIは必ず逆算で設計する

採用人数を起点に、歩留まりを基に逆算します。「承諾率50%なら2人内定が必要」「そのためには4人の最終面接設定が必要」「母集団は何件か」。逆算することで、動きが“なんとなく”ではなく、数字で明確になります。

3. 歩留まりは目標値ではなくモニタリング指標にする

歩留まりは一時的に目標値として扱われることがありますが、実際にはコントロールしにくいため、基準値としてモニタリングするほうが有効です。異常値を発見することで、面接評価のズレやチャネルの質低下を早期に見つけることができます。

4. チャネル別・時系列で分けて把握する

人材紹介、媒体、リファラルなどチャネルごとに質も量も異なります。一緒にしてしまうと問題が埋もれがちです。また、「いつ応募があったか(応募日基準)」と「いつスカウトを送ったか(活動日基準)」のように計測のタイミングを分けて管理することで、進捗を正しく説明できます。

採用成果を高めるKPI運用方法

KPIは設定するだけでは意味がなく、効果的に運用することが成功の鍵です。これまで、採用KPIは結果KPIと行動KPIに分けて設定することの重要性をお伝えしました。ここからは、そのKPIを実際にどのように運用していけば良いかを具体的に解説します。

まずは、定期的な進捗確認とモニタリングが必要です。設定した行動KPIを週次や月次で確認し、計画通りに進んでいるかを把握します。ここで重要なのは、ただ確認するだけではなく、KPIに対する達成状況をチーム全体で共有し、改善策を議論することです。定期的なレビュー会議を設け、問題があれば原因を明確にし、次のアクションを速やかに決定するサイクルを作りましょう。

また、状況に応じてKPI自体を柔軟に見直す姿勢も重要です。現場の実績に基づき、非現実的な数字や逆に甘すぎる目標は適宜修正していきます。KPIは一度設定したら終わりではなく、継続的にブラッシュアップを繰り返していくことで、より精度が高く現場に即した運用が可能になります。

まとめ

採用KPIは「人数目標を決めて終わり」ではなく、「日々の行動に落とし込める形にすること」が重要です。採用担当者が迷わず動けるよう、行動に直結した指標を明確にすることで、課題が早期に発見でき、具体的な改善策を素早く実行できます。人数目標から逆算した行動KPIを設計し、継続的にモニタリングと改善をおこないながら、自社に合った実践的な採用活動を進めていきましょう。

- 結果KPIと行動KPIをセットで考える

- 行動目標は、最終ゴールからの「逆算」で導き出す

- KPIは定期的に効果を検証し、改善と見直しを繰り返す

感覚的な採用活動から脱却し、データに基づいた戦略的なアプローチを導入することで、採用の質と効率は飛躍的に向上します。企業と組織の成長を加速させるために、ぜひ今日から戦略的な採用KPI管理を実践してみてください。

採用KPI達成に寄与するサイトへ!

ジーピーオンラインの採用サイト制作

採用ブランディングと採用マーケティングの視点から制作をおこなう、それがジーピーオンラインの採用サイト制作です。

コンテンツ企画や社員インタビューなどの取材、ライティング、撮影はもちろん、ブランドコンセプト策定やAI チャットボットの導入、SNS運用代行、映像制作など幅広く承ります。採用サイトの重要な要素となる写真は、撮影のディレクションをアートディレクターが担当することも可能です。

など、これまで当社では多くの企業さまの採用サイトを制作してきました。

また、当社においても、オウンドメディアを活用した採用活動にシフトしました。採用力の強化を目的として「驚きでも感動でもなく“ありがとう”を。」をスローガンにリクルートサイトのリニューアルをおこなった結果、書類通過率約3.9倍を実現し、当社の求める人物像とマッチした応募者の割合が上がっています。

人材獲得競争が激化している現代、変化する求職者ニーズを正確に捉え、オウンドメディアでの最適な情報発信と求職者の共感醸成から求職者の母集団形成とマッチング精度の向上を支援します。

採用サイトはおまかせください

会社案内・サービス資料を30秒でダウンロード

ジーピーオンラインの会社紹介・制作実績・プロジェクトの進め方を1冊に集約。Web制作パートナー比較検討に必要な情報をメールアドレスご入力後すぐにお届けします。

▼資料内容(一部)

-会社紹介

-事業紹介

-サービス紹介

-強みとこだわり

-多様な制作実績

-プロジェクトの進め方

WRITER久永愛子 Webマーケーター

2000年在学中から独学でWebサイト制作を経験したのち、2007年にジーピーオンライン入社。ディレクター、総務、広報、人事・採用などさまざまなポジションでの経験を活かし、Webサイト運用やWebマーケティングに関する情報を分かりやすく発信していきます。