こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)のアートディレクター、Shiozakiです!

弊社ではWebサイトリニューアルのご相談とあわせて、ロゴ制作も一緒にご依頼をいただくことがあります。

ロゴは、企業やブランドの理念・価値観・独自性を視覚的に表現し、第一印象を決定づける、ブランディングの核となる重要な資産です。その価値を損なわないためには、「使い方」と「保護方法」を明確に定めたロゴガイドラインが不可欠です。

本記事では、ロゴガイドラインがもたらすメリットから、策定に必須の項目、そして筆者が実際に担当した事例を使って具体的な作り方の5ステップまで、詳しく解説します。

ロゴガイドライン制作もおまかせください!

もくじ

ロゴガイドラインとは?なぜ重要なのか

ロゴガイドラインとは、ブランドの象徴であるロゴを正しく使うための「取扱説明書」のようなものです。ロゴの意味やデザインの意図、そして正しい使い方を定義することで、ブランドイメージの一貫性を保つ役割があります。

企業によってはロゴのレギュレーション(規定)をまとめた資料を指す場合もあります。レギュレーションとガイドラインの違いは拘束力と具体性のレベルにあります。一般的に、厳格な順守が求められる法的・安全基準に関わるものは「レギュレーション」、推奨される使い方やブランドの世界観を示すものは「ガイドライン」と使い分けられることが多く、ロゴの場合は後者に該当します。

美しくデザインされたロゴでも、ルールを守らずに使えばブランド価値を損ねることにつながります。よくある例としては、色を勝手に変更したり、余白を無視して配置したり、低解像度の画像を拡大するといった誤用です。こうしたロゴの使い方は、ブランドの統一感や信頼性を損なう恐れがあります。

ロゴガイドラインは、こうした誤用や乱用を防ぎ、社内外のすべての関係者が、迷わずに正しくロゴを扱えるようにすることを目的としています。

ロゴガイドラインがもたらす5つのメリット

なぜロゴガイドラインがそれほど重要なのでしょうか。5つの具体的なメリットを解説します。

1.効率的な運用

明確なガイドラインがあれば、ロゴデータを使用するたびにデザイナーに使い方を確認したり、承認を得たりする必要がなくなります。社内外のパートナーとのやり取りや指示の手間を大幅に削減できるため、スムーズな運用が実現します。

2.ブランドイメージの統一

ロゴのルールを設けることで、Webサイト・名刺・SNS・広告など、どのような媒体でもブレのない統一されたブランドイメージを発信できます。繰り返し一貫したイメージに触れることで、顧客はブランドへの認知と信頼が高まり、最終的にサービスの選択や購買行動へとつながっていきます。

3.ブランド価値の保護

意図しないロゴの誤用や改変は、それまで築き上げてきたブランド価値を損なう大きなリスクとなります。明確なルールは、こうした意図せぬブランド毀損を未然に防ぎ、企業の信頼性・独自性を長期的に維持しながら、無形資産であるブランド価値を守ることにつながります。

4.デザイン意図の共有

ガイドラインには、ロゴのコンセプトやデザインに込められた想いが記載されているものもあります。これは、ロゴ制作に直接関わっていない従業員やパートナーにも、「なぜこのデザインなのか」「ブランドとして何を大切にしているのか」という哲学を共有するために重要な役割を果たします。背景を理解してもらうことで、ロゴを使用する際に表現のブレが少なくなるでしょう。

5.マーケティングや広報活動をサポート

新しいキャンペーンや資料を作成する際、ロゴガイドラインは品質のベースラインを保証してくれます。関係者全員が正しいルールに基づいて制作をおこなうことで、広報物や広告のクオリティが安定し、一貫したメッセージを市場に届け続けることが可能です。これがブランド戦略全体の基盤となり、長期的なマーケティング活動も円滑に進むでしょう。

有名企業に学ぶ!ロゴガイドライン調査

ロゴガイドラインを公開している企業が、どのような項目や内容でルールを定めているのかをアートディレクター目線で調査してみました。今回は、au、Microsoft、SmartHRの3社の事例を紹介します。

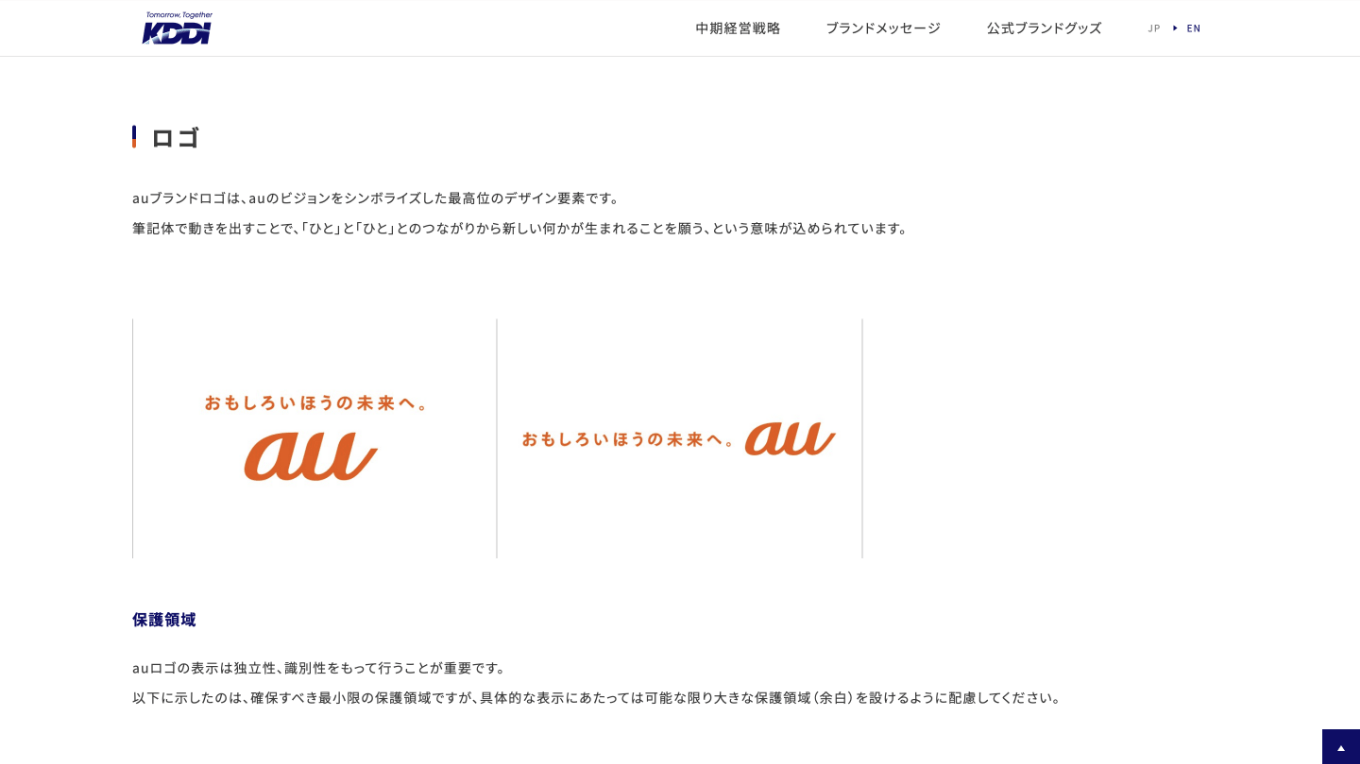

au

auブランドのガイドラインは、ロゴだけでなくテキストの基本表記まで記載されているのが特徴的です。auのタグライン「おもしろい方の未来へ。 」との組み合わせパターンや、アイソレーションエリア(余白規定)の具体的な規定も明示されています。ブランドカラーとして「auオレンジ」を定め、auらしさを伝える色管理の仕組みも定められています。

主な項目

- ロゴのビジョン・コンセプト

- ロゴの構成

- アイソレーションエリア(余白規定)

- 英語表記ルール

- ブランドカラーの規定

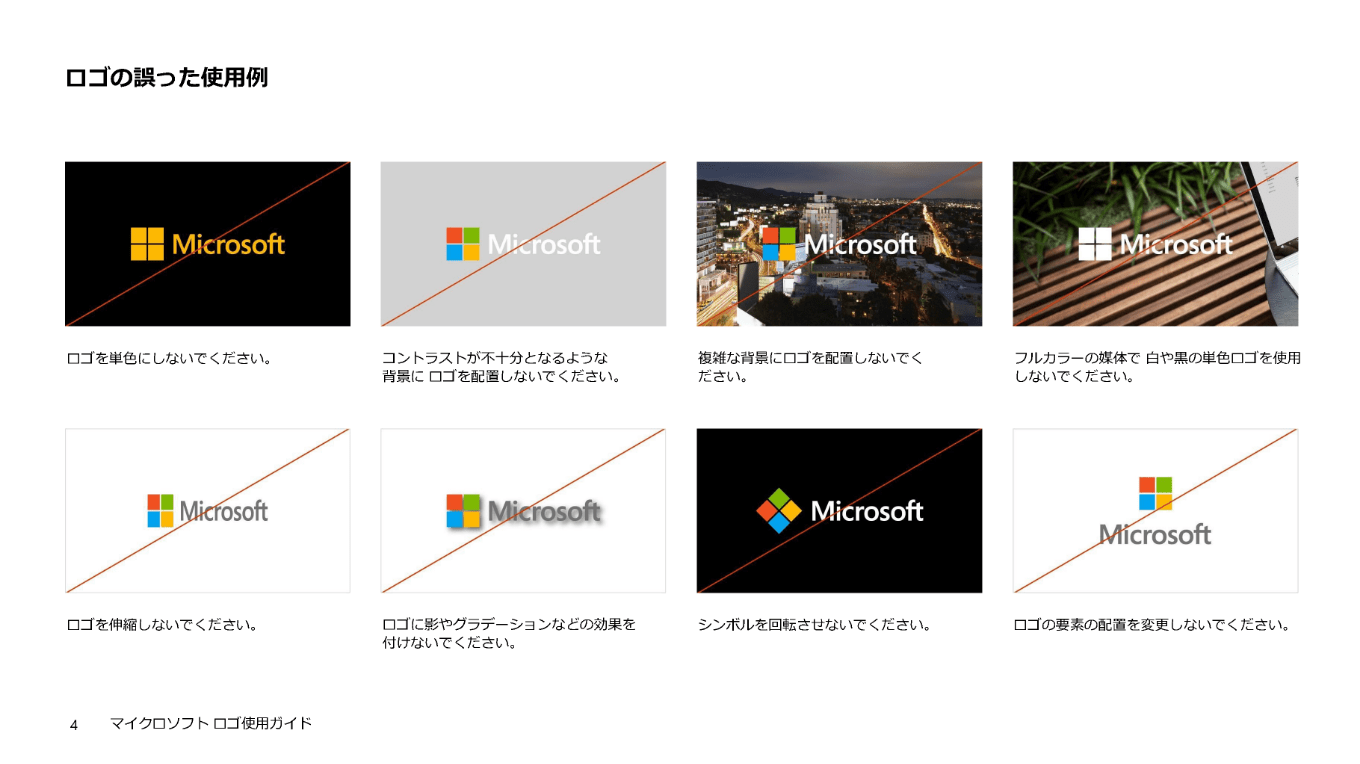

Microsoft

世界的ブランドのMicrosoftは、20項目以上の使用禁止事項と厳格な運用ルールを設けています。ロゴの最小サイズ、アイソレーションエリア(余白規定)、背景色ごとの使い分け、他社ロゴとの併用禁止など細部まで管理されています。

主な項目

- 使用要件

- ロゴの構成と推奨背景

- 最小使用サイズ

- アイソレーションエリア(余白規定)

- 使用禁止例

SmartHR

労務管理などのサービスを展開しているSmartHRのガイドラインは、ロゴだけでなく、関連するアイコンやカラーの利用ルールも、デザインシステムとして包括的に管理されているのが大きな特徴です。リニューアルの背景やデザイン意図も丁寧に記載され、利用者ごとの可否や使用禁止例まで幅広くルールが整備されています。

主な項目

- ロゴ使用に関する基本方針

- ロゴ制作の背景

- ロゴの構成とバリエーション

- アイソレーションエリア(余白規定)

- 最小使用サイズ

- 配色、背景との組み合わせ

- 使用禁止例

- ダウンロードファイル

押さえておきたい!ロゴガイドラインの必須項目一覧

実例調査をもとに、ロゴガイドラインに「必ず盛り込みたい最低限の項目」と「あると効果的なより良い項目」の2つの視点で必要要素を整理しました。

必ず入れたい5項目

- ブランド/ロゴマーク・ロゴカラー

メインカラー、サブカラーをCMYK/RGB/HEXなどのカラーコードで正確に定義します。モノクロや白抜きの場合の規定もあるとよいでしょう。 - アイソレーションエリア(余白規定)

ロゴの独立性と視認性を保つため、周囲に確保すべき「不可侵領域」の最小スペースを定めます。ロゴ内の特定の長さを基準にすると分かりやすいです。 - 最小使用サイズ

ロゴが潰れて見えなくなる限界サイズを、Web(px)と印刷物(mm)の両方で規定します。 - 背景との組み合わせ

写真や特定の色の上にロゴを配置する場合のルールを定めます。推奨される背景色や、使用を禁止する背景のパターンを明記しましょう。 - 使用禁止例

変形・比率変更・色変更・不要な装飾の追加など、やってはいけない使い方を視覚的に分かりやすく例示し、誤用を防ぎます。

あると、より良い4項目

- ブランドポリシー

ブランドの価値観や、ロゴに込めた想いを記載します。利用者のブランドへの理解を深めます。 - 推奨ファイル形式/解像度

Web用のPNG/SVG、印刷物用のAI/EPSなど、用途に応じた最適なファイル形式や解像度を指定します。 - ライセンス情報

著作権の所在や商標登録について明記し、法的な保護を明確にします。 - 利用者・利用範囲

社内・グループ会社・外部パートナーなど、誰がどの範囲までロゴを利用できるかを定めます。

【事例で解説】実践的なロゴガイドラインの作り方

実際に私自身が担当した、グループ会社であるAI企業ANOTETE(アノテテ)のロゴガイドライン策定を例に、5つのステップで作り方をご紹介します。

- ブランドの核となる「ロゴコンセプト」を言語化する

- 基本仕様を数値で明確に定義する

- 使用場面に応じたバリエーションルールを策定する

- レイアウトに関する視覚的ルールを設定する

- 正しい運用と管理ルールを明記する

作成の基本方針

制作にあたって重要なのは、「ブランドの哲学を伝える定性的な情報」と「運用担当者が迷わず使える定量的なルール」の両方をバランス良く設計することです。

ANOTETEのガイドラインでは、この方針に基づいて以下8つの項目を設定しました。

- ロゴコンセプト

- カラー適応(バリエーション)

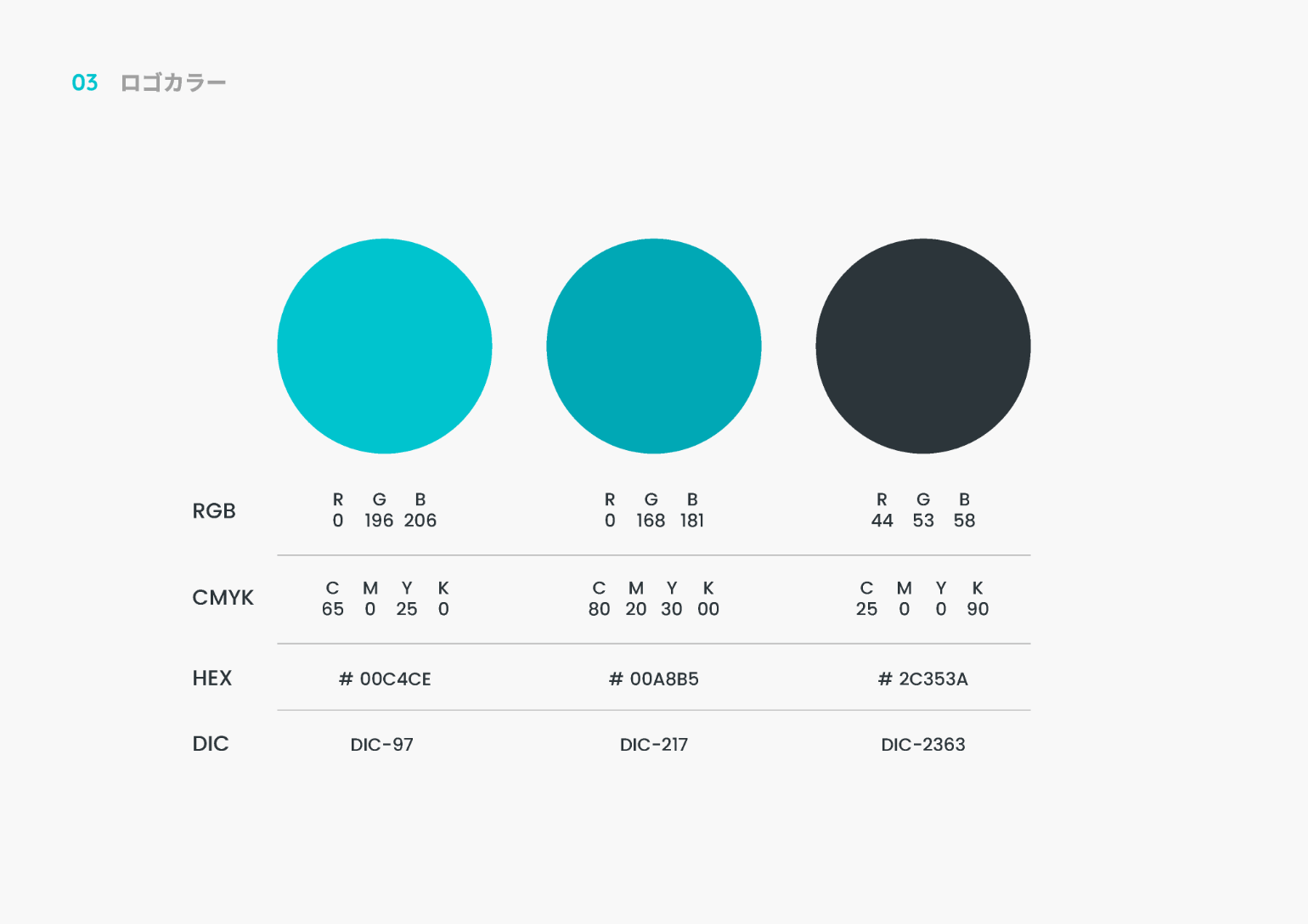

- ロゴカラー

- アイソレーションエリア(余白規定)

- 最小使用サイズ

- 表⽰⾊と背景⾊

- 使用禁止例

- ライセンス情報

次に具体的な作成手順を見ていきましょう。

ステップ1:ブランドの核となる「ロゴコンセプト」を言語化する

なぜこのデザインなのか?を誰でも理解できるよう「ロゴコンセプト」を明確に言語化しました。

単にロゴの見た目だけでなく、ブランドの世界観や込められた想いを、現場でロゴを使用する担当者にまで正しく伝わるようにすることが重要です。

ポイント

- デザインの背景にある意図を共有する

- 利用者が迷ったときの判断基準になる文章にする

- 専門用語を避け、誰でも理解できる表現を心がける

ステップ2:基本仕様を数値で明確に定義する

利用者が迷わないよう、具体的で測定可能なルールを設定します。

ロゴカラーの厳密な定義

色の統一性を保つため、あらゆる媒体に対応できるよう厳密なカラーコードを定義しました。

- Web用:RGB/HEX値を指定

- 印刷用:CMYK値を指定

- 看板や什器用:DIC番号を指定

これにより、どの制作担当者が作業しても同じ色で統一できます。

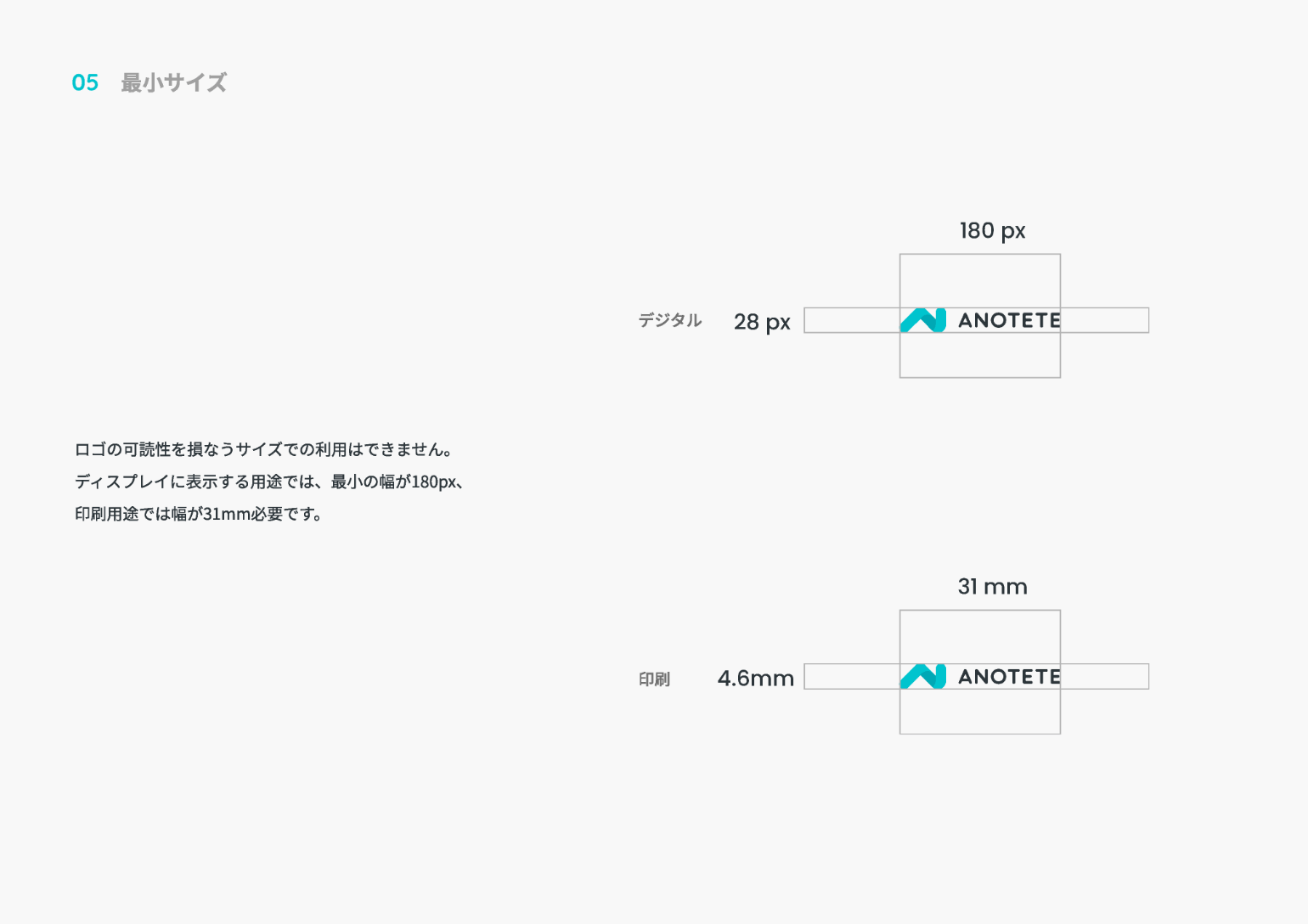

最小使用サイズの設定

ロゴの可読性を損なわない限界サイズを、用途別に具体的な数値で指定しました。

- デジタル媒体:幅180px

- 印刷物:幅31mm

曖昧な「小さすぎない程度」といった表現ではなく、明確な数値で示すことで誤用を防いでいます。

ステップ3:使用場面に応じたバリエーションルールを策定する

実際の運用で起こりうるさまざまなシーンに対応できるルールを設定します。

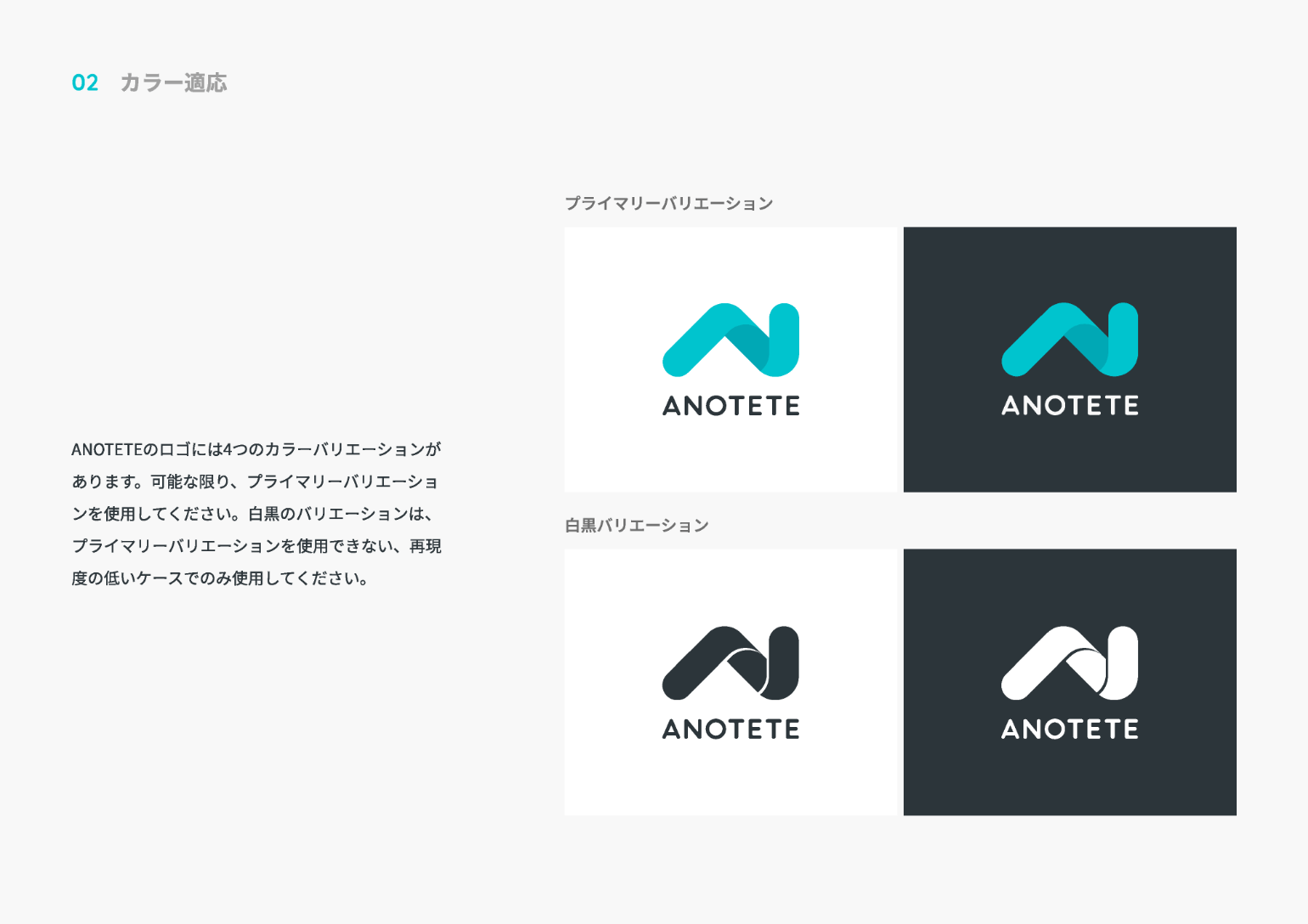

カラー適応(バリエーション)

ロゴには4つのカラーバリエーションがあり、可能な限りプライマリー(基本形)の使用を推奨しています。印刷などで再現度が低い場合にのみ、白黒のバリエーションを使用できるよう定めました。

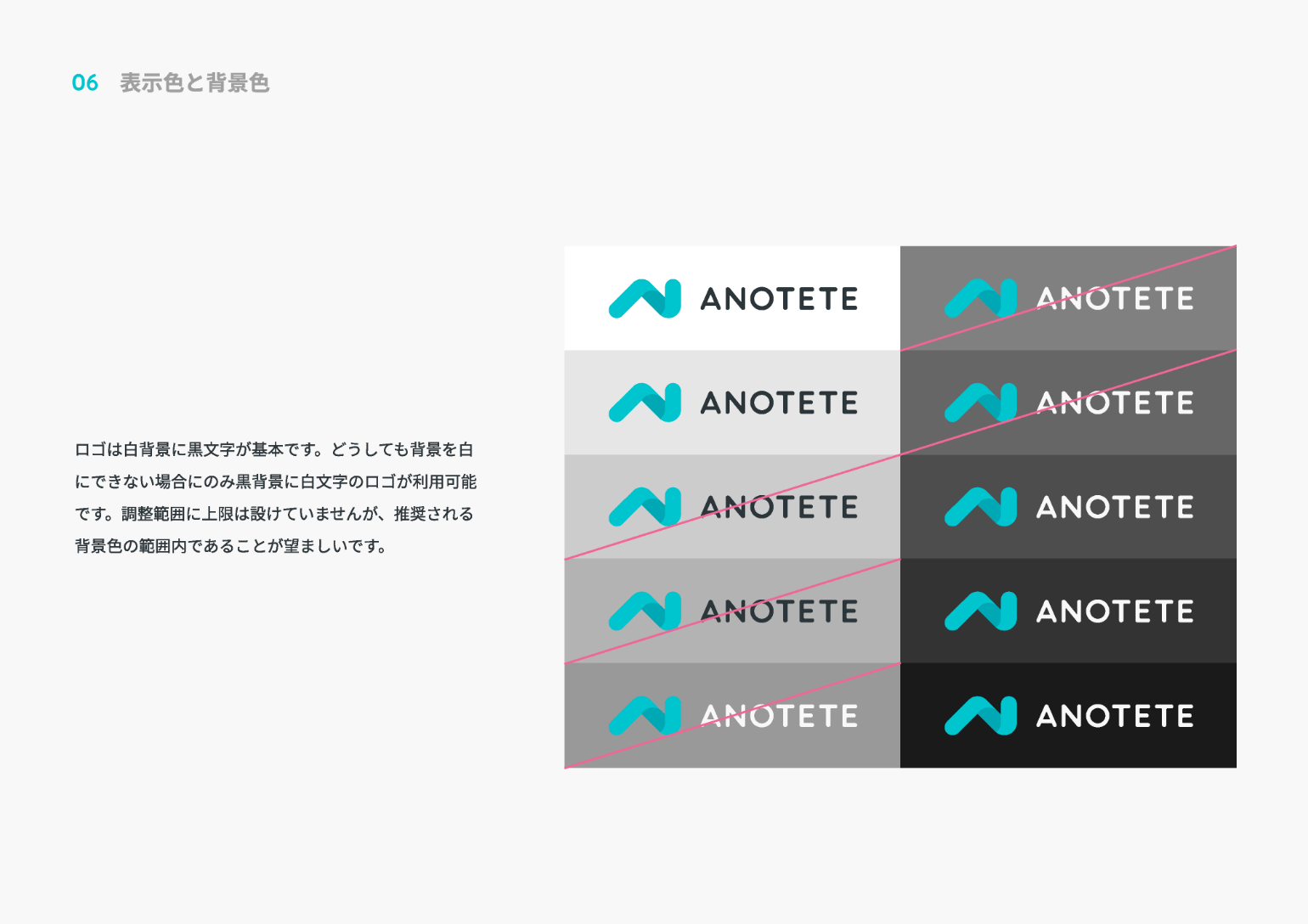

表⽰⾊と背景⾊の組み合わせ

ブランドイメージの一貫性を保つため、基本の表示色(白背景に黒文字)での使用を推奨しています。やむを得ず白背景にできない場合にのみ、黒背景に白文字のロゴが利用可能と規定しました。

- 「推奨」と「許可」のレベルを明確に分ける

- 例外を認める条件を具体的に示す

ステップ4:レイアウトに関する視覚的ルールを設定する

ロゴの品質と独立性を保つために余白の設計をおこないます。

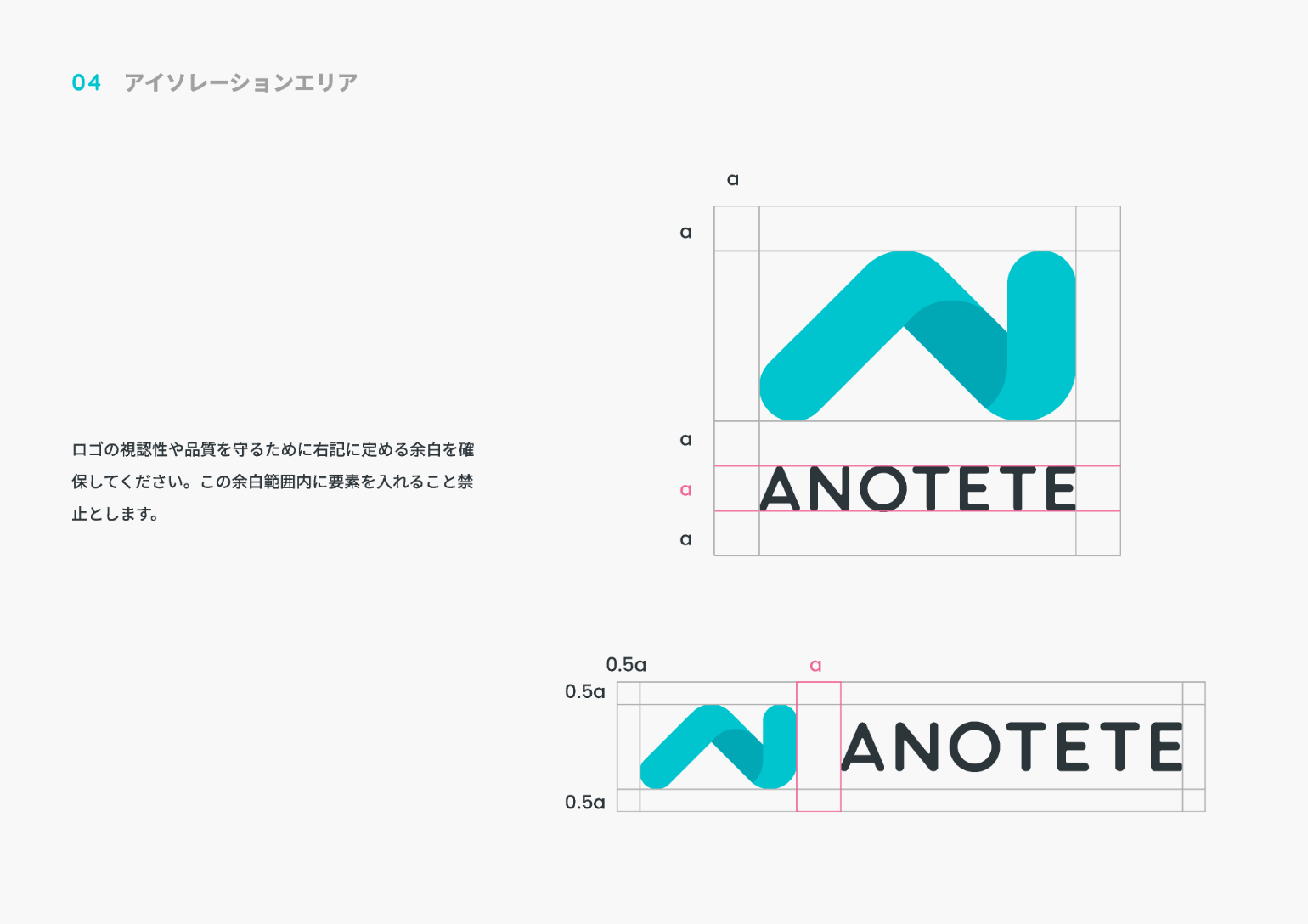

アイソレーションエリア(余白規定)

ロゴの独立性を守るため、周囲に確保すべき余白を「a」という基準を設けて分かりやすく規定しました。

- ロゴ自体の要素を基準にして相対的に定義する

- 拡大・縮小しても比率が保たれる設計にする

ロゴ内の特定の要素を基準にすることで、サイズが変わっても適切な余白を保てるようになっています。文章での説明だけでなく、図解で示すことが重要です。

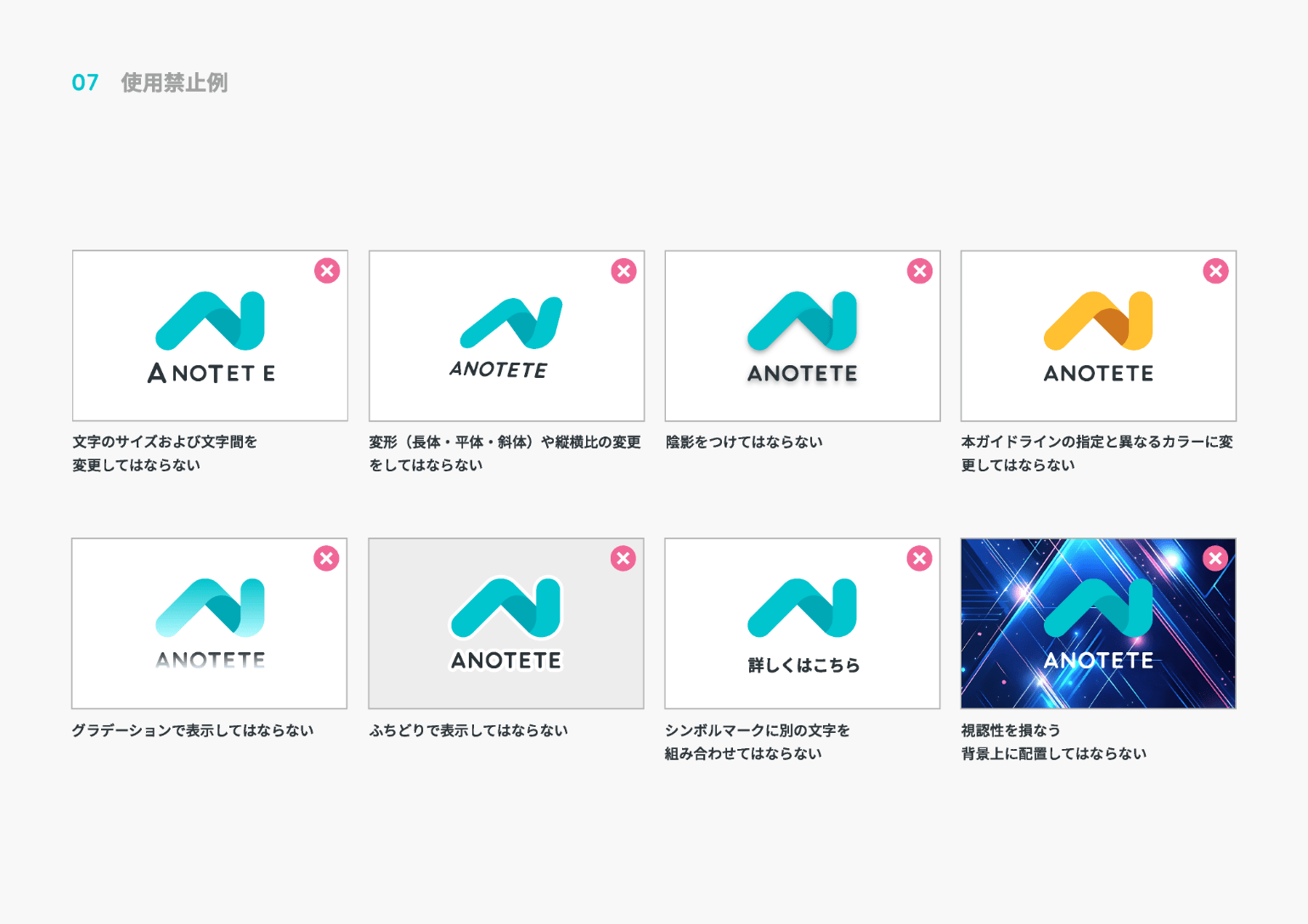

使用禁止例の視覚化

最も誤用が起こりやすい以下のポイントについては、使用禁止例として視覚的に分かりやすく提示しています。

- 比率の変更

- 指定外のカラーへの変更

- 陰影をつける

- シンボルマークに別の文字を組み合わせない

文章だけでなく、実際の誤用例を図で示すことで「やってはいけないこと」が一目で分かるようにしました。

ステップ5:正しい運用と管理ルールを明記する

著作権やライセンス情報の記載など、運用・管理に関するルールを明文化します。

ライセンス情報の明記

ロゴに関する著作権などの知的財産権について、株式会社ANOTETEまたはその利用を認めた権利者に帰属することを明記しました。企業の無形資産であるブランドを法的にも保護する観点を盛り込んでいます。

これら5つのステップを通じて、誰が使ってもブランドイメージを損なわない実践的なガイドラインを作成することができました。

まとめ:ロゴガイドラインで大切にしたいこと

ロゴガイドラインの内容は、会社やブランドの規模、事業の展開状況によって定めるべき項目の幅が異なります。しかし、共通して大切にしていただきたいポイントは「ブランド価値の保護」と「利用者への配慮」です。

ガイドライン作成のコツ

- ステップ1-2:ブランドの理念と基本仕様の明文化

- ステップ3-4:実用的なバリエーションとレイアウトルール

- ステップ5:正しい運用と管理ルールを明記

このように段階的にアプローチすることで、理想と実用性を両立したガイドラインが完成します。

ブランド価値を高めよう

ロゴガイドラインだけでなく、ブランドガイドラインやデザインシステムを包括的に整備することで、組織としてのブランド価値をより強固に育てることができます。

事例の中には、アクセシビリティ対策など企業としての社会的姿勢や、多様な利用者への配慮が盛り込まれている例も目立ちます。ガイドラインの充実が、ブランドの信頼性向上や社会的価値のアピールにもつながることを、あらためて感じました。

この記事が、貴社のブランド価値を高める一助となれば幸いです。

ロゴデザインもおまかせください!

会社案内・サービス資料をダウンロード

ジーピーオンラインの会社紹介・制作実績・プロジェクトの進め方を1冊に集約。Web制作パートナー比較検討に必要な情報をメールアドレスご入力後すぐにお届けします。

▼資料内容(一部)

-会社紹介

-事業紹介

-サービス紹介

-強みとこだわり

-多様な制作実績

-プロジェクトの進め方

WRITERShiozaki アートディレクター

2021年にジーピーオンライン中途入社。入社後、サイト制作のビジュアル面のプランニングとクオリティ管理などを担当。現在は後輩デザイナーの育成にも力を注いでいます。