こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)の学校サイトの制作ディレクションをしている犬飼です!

大学の広報活動において、オウンドメディアの重要性は年々高まっています。少子化による学生獲得競争の激化や情報のデジタル化により、従来の広報活動だけでは学生の獲得が難しくなりました。

こうした中で、大学が自ら運営するメディアは重要な情報発信の手段となっています。

この記事では、大学オウンドメディアの基本的な考え方から、具体的な成功事例、そして効果的な運営方法まで詳しく解説します。オウンドメディア(更新性のある記事型メディア)をこれから立ち上げたい、改善したいとお考えの大学関係者の方はぜひ参考にしてください。

大学・学校サイトはおまかせください

もくじ

大学におけるオウンドメディアの役割

この章では、大学におけるオウンドメディアの定義、公式サイトやSNSとの違い、そして運営目的について整理し、大学における必要性を解説します。

オウンドメディアとは

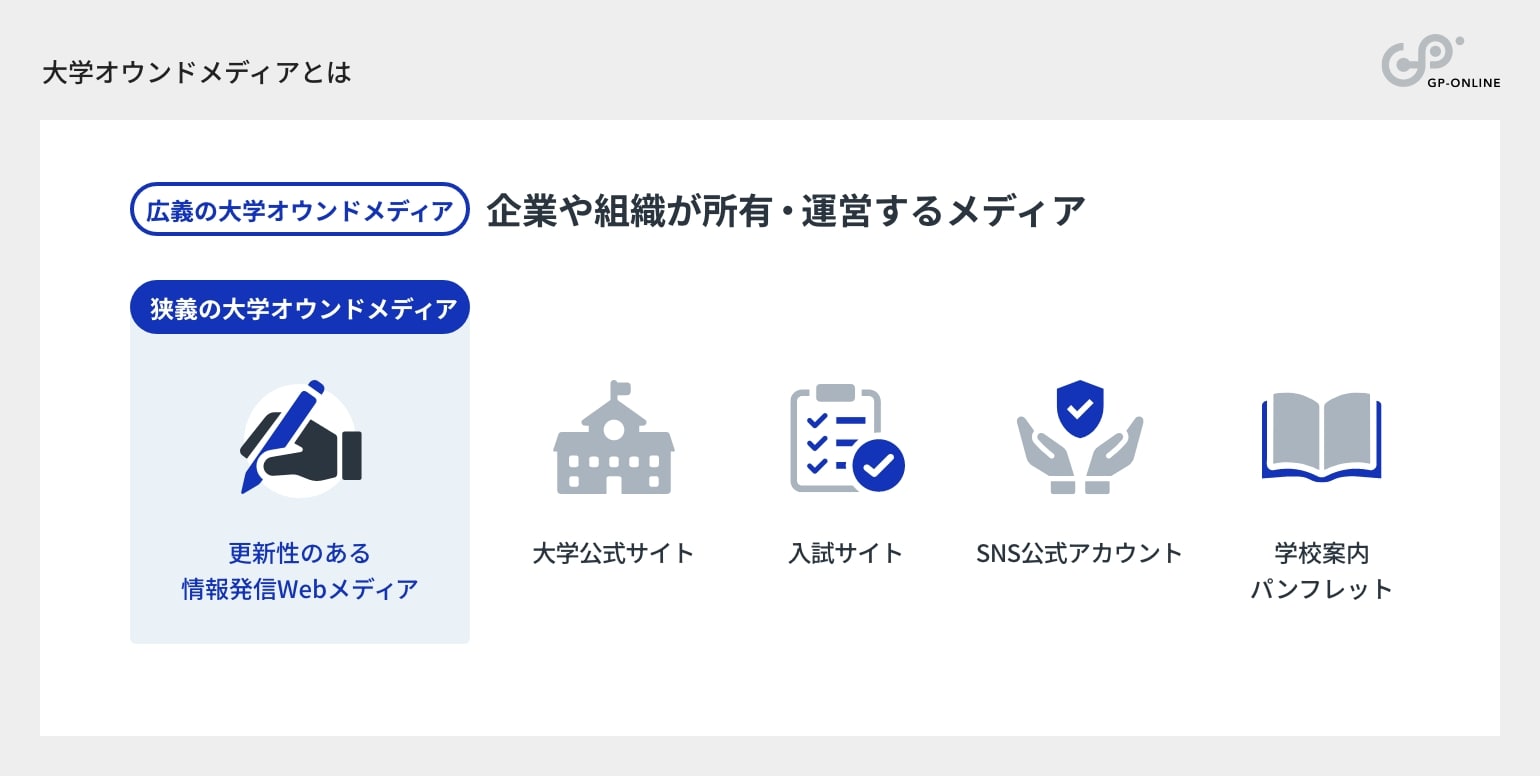

オウンドメディアとは、企業や組織が所有・運営するメディアを指します。広義には「大学の公式サイト」「入試サイト」「公式SNSアカウント」「学校案内パンフレット」など組織が保有するあらゆるメディアを指しますが、近年では「更新性のある記事型メディア」という狭義の意味で定着してきています。

本記事ではこの狭義の意味、大学が独自の視点で情報発信をおこなうWebメディアについて解説します。このようなメディアは、記事テーマの選定から更新頻度、デザインまでを大学自身でコントロールできる点が大きな特徴です。キャンパスライフの紹介や在学生・卒業生の活躍、研究成果などを継続的に発信することで、大学の魅力や特色を多面的に伝えられます。

【関連記事】オウンドメディアとは?意味や種類から目的まで事例を交えて解説

公式サイトやSNSとの違い

大学の公式サイトは、学部・学科紹介や入試情報など、複数の学校関係者に向けた正確かつ網羅的な情報提供が求められます。

SNSは即時性と拡散力を強みとし、オープンキャンパスや説明会などのイベント告知に適しています。一方で投稿が時系列となるため、過去の情報にアクセスしづらく情報が流れやすい性質もあります。

オウンドメディアは、この中間的な役割を担います。大学独自の魅力や取り組みをテーマに沿って発信し、記事を資産として蓄積できます。検索流入による集客や、長期的なブランディング効果も期待できる点が大きな強みといえるでしょう。

大学オウンドメディアの目的

大学オウンドメディアの主な目的は以下の3つです。

- 認知・接点づくり

- 大学のブランディング

- 入学志願者の獲得

認知・接点づくり

大学オウンドメディアは、まだ大学を知らない層に向けて情報を届ける役割があります。大学の考え方や取り組みを発信することで、受験生や保護者、地域の方々に大学を知ってもらうきっかけをつくります。

広告や広報誌と異なり、時期に左右されず継続的に発信できるため、大学の存在や活動を自然に認知してもらいやすい点も特徴です。 こうした接点の積み重ねが、将来的な関心喚起や入学検討につながる基盤となります。

大学のブランディング

偏差値や就職率といった数字には表れにくい大学の個性や魅力を発信します。教育理念や研究成果、学生のストーリーなど、大学の価値を多角的に表現することで、他大学との差別化を図ります。

入学志願者の獲得

オープンキャンパス・イベントの告知や入試情報だけでなく、大学生活の具体的な魅力を伝えることで、受験生の入学意欲を高めます。在学生の声や卒業生の活躍、教員を紹介することで入学後の生活を具体的にイメージさせる効果も期待ができます。

大学オウンドメディアを運用するメリット

主なメリットは以下の3つです。

- 情報発信の柔軟性と即時性の向上

- 競合大学との差別化

- 学生や保護者とのエンゲージメント強化

【関連記事】オウンドメディアのメリット・デメリットとは?当社の事例もご紹介

情報発信の柔軟性と即時性の向上

公式サイトでは伝えにくいテーマでも、オウンドメディアなら柔軟に発信できます。掲載内容や表現方法などを自由にコントロールし、大学の個性や特色を表現することで他学との差別化に繋がります。

さらに記事は資産として長期的に蓄積されるのが広告との大きな違いです。初期構築に一定の投資と時間は必要ですが、広告費をかけずに持続的な集客が可能となり、費用対効果は時間が経つほど高まります。

また、データ分析による改善も可能です。アクセス解析ツールを活用することで、どのコンテンツが読まれているか、どのような経路で訪問されているかを詳細に把握できます。人気コンテンツの傾向分析、離脱率の把握、コンバージョン率の向上など、データを元に学生の傾向を理解し改善できる点もオウンドメディアのメリットです。

競合大学との差別化

大学オウンドメディアは、他大学と似通った情報発信から抜け出すための有効な手段です。学部紹介や入試情報といった公式サイト中心の内容では、どうしても差が出にくい傾向にあります。

一方で、オウンドメディアでは研究成果や学生生活のストーリーを大学独自の切り口で発信できるため、大学の個性や強みを明確に打ち出せます。

また、記事を通じて学びの背景や人の想いを伝えることで、数字やランキングでは伝わらない「大学らしさ」を表現できる点も特徴です。こうした独自の発信を積み重ねることで、他大学との違いがより明確になり、入学志願者や関係者から選ばれる理由を作っていくことができます。

学生や保護者とのエンゲージメント強化

オウンドメディアでは公式サイトやパンフレットでは伝えきれない、生活や学びのリアルな情報を届けられるのが強みです。

- 受験生には、在学生の声やキャンパスライフの紹介を通じて入学後の生活をイメージさせ、入学意欲を高めます。

- 保護者には、学習支援や就職支援の取り組みを発信することで、子どもが通う大学への安心感を醸成します。

- 在学生・卒業生には、インタビュー形式で学生紹介や卒業生の活躍を取り上げることで、愛校心や帰属意識を高め継続的な関係構築につなげます。

このように、オウンドメディアを活用することで、大学は単に情報を発信するだけでなく、関係者とのエンゲージメントを深め、長期的なつながりを作ることができます。

大学オウンドメディアの事例5選

大学オウンドメディアの事例を5選紹介します。実際の事例から学べる具体的なポイントをぜひ参考にしてみてください。

- Meiji.net(メイジネット)明治大学

- Kindai Picks(キンダイピックス) 近畿大学

- CHIBADAI NEXT(チバダイ・ネクスト) 千葉大学

- Career Palette(キャリアパレット)神戸女子大学・神戸女子短期大学

- シーソー 甲南女子大学

Meiji.net(メイジネット)明治大学

明治大学の研究者が取り組んでいる研究や知見を一般向けに噛み砕き、特集・動画・コラムとして発信する研究発信型のオウンドメディア。「研究を社会とつなげる」姿勢が明確で、専門性と読みやすさを両立しています。

参考ポイント

- 特集、コラム、動画など多様な発信方法を組み合わせ、幅広い層へのリーチが可能になっている。

- 教授陣がリレーコラムとして発信をおこない、受験生や保護者に親しみや安心感を与えている。

- トップページの上部に学部やトピックスで横断検索できるタグを用意し、サイト内の回遊性を高めている。

CHIBADAI NEXT(チバダイ・ネクスト)千葉大学

研究や社会連携を中心に、研究の社会的意義や地域連携事例を分かりやすく紹介するメディア。研究のアウトリーチと地域貢献を重視した構成が特徴です。

参考ポイント

- 研究成果や地域連携の取り組みを発信することで、大学の社会的意義を伝えつつ、産学連携にもつながりやすい情報設計となっている。「数学に魅せられた研究者たち」などユニークな連載テーマを設定し、ユーザーが興味を引くコンテンツを配置している。

- インフォグラフィックで研究内容をわかりやすく図解にし、一般の方向けにも理解しやすい表現を用いている。

- 記事の最後に「Off Topic」としてプライベートな質問やインタビューの余談を設け、堅い研究発信の中に親しみやすさを加えている。

Kindai Picks(キンダイピックス)近畿大学

ニュース・コラム・研究・近大人など多彩な話題を記事にしているニュースメディア。学生目線の記事や話題性のある切り口で幅広い層をターゲットにしています。

参考ポイント

- 幅広いテーマを扱うことで、大学の活気や多様性を大学関係者に印象づけている。

- 「近大それってなんなん?相談所」というユーザー参加型コンテンツを設置している。

- 在校生や卒業生のインタビュー記事も多く、愛校心を育てやすい設計にしている。

Career Palette(キャリアパレット)神戸女子大学・神戸女子短期大学

学生のキャリア形成や就職支援に焦点を当てたオウンドメディア。卒業生のキャリア事例や学内支援の紹介を通じて、「就職に強いシンジョ」であることをより訴求しています。

参考ポイント

- グラデーションカラーやパレットのようなあしらいで、「キャリアパレット」のコンセプトをデザインで効果的に表現している。

- 人物写真のトーンを統一することで、Webサイトに一体感がある。あらかじめ撮影や掲載のルールを整備している。

- 就職率や求人数などの数値だけでなく、卒業生のキャリアストーリーや支援制度の実例を具体的に紹介し、大学ブランディングの形成を図っている。

シーソー 甲南女子大学

「曖昧な私の未来を見つける」をテーマに、学生の自己発見や学びを丁寧に描くキャンパスマガジン。学生のキャンパスライフと学びの実践を結びつけています。

参考ポイント

- 雑誌のようなレイアウトと写真構成により、受験生が大学生活を身近に感じられるデザインとしている。

- 写真やファッションなど一見学業と関係が薄いテーマも、学びの内容と関連づけて紹介している。学業を身近な話題とつなげることで、大学での学びが自分ごととしてイメージしやすくなり、受験生の共感や入学意欲の向上を図っている。

- 学生主体で発信しているコンテンツ(例:「わたしが見た景色」など)を設け、リアルな学生体験を伝えることで、入学後のイメージを膨らませている。受験生が「この大学で私もこんな体験できるかも」と思いやすい設計。

大学オウンドメディアの設計と運用の成功ポイント

大学オウンドメディアを成功させるためには、ターゲットや目的を明確にしたうえで、情報設計やデザイン、コンテンツ制作の体制を整えることが欠かせません。

実際の大学オウンドメディアの事例から、成功につながる設計・運用ポイントをまとめました。それぞれ詳しく解説していきます。

- 目的に合わせた情報設計やデザイン

- 継続的なコンテンツ制作

- KPIの設定とアクセス解析ツールの導入

- 定期的な更新がしやすいCMSの導入

- 失敗パターンや注意点

目的に合わせた情報設計やデザイン

オウンドメディアの情報設計は、目的達成に直結する重要な要素。ユーザーが求める情報にスムーズにアクセスできる導線設計を整えましょう。

情報設計のポイント

- カテゴリの設計

研究・イベント・就職/キャリア・在学生/教員紹介など、ユーザーにとってわかりやすいものに分類します。 - 回遊率を高める記事導線の設計

新着記事、人気ランキング、関連記事などのレコメンド機能やタグやテーマ別から内部検索ができる機能を検討します。 - CTA(Call To Action:行動喚起)の設計

受験生にはオープンキャンパスや資料請求の申込み、企業や研究者には共同研究の問合せフォームなど、ページの目的に沿った最適な行動を促します。

デザイン面では大学ブランドを踏襲することが基本です。公式サイトで使用しているブランドカラーやトーンから逸脱しすぎてしまうと、同じ大学としての認知がされにくくなる懸念があります。

また、スマートフォンでの表示も最適化する必要があります。特に受験生をターゲットにする場合、約8割はスマートフォンからのアクセスが予測されます。ユーザーにとって読みやすさを重視したデザインを心がけましょう。

デザインのポイント

- 大学ブランドの一貫性

大学公式サイトのカラーやトーンを基本は踏襲。別のデザインを検討する場合も「その大学らしさ」を損なわないように検討が必要です。 - スマホファーストの設計

特に受験生向けの場合、8割程度はスマートフォンからの閲覧。ファーストビュー、CTAボタン、読みやすい行間を意識しましょう。 - CTAの視認性

記事ごとに「資料請求」「説明会申込」「共同研究問合せ」など明確でわかりやすいCTAを意識します。

【関連記事】デザイナーが選ぶ参考になる大学サイト10選!Webデザインのポイントも解説

継続的なコンテンツ制作

オウンドメディアの成功には、継続的なコンテンツ制作が不可欠です。更新が滞るとユーザーの関心が薄れ、検索エンジンからの評価も下がる懸念があります。例えば、投稿日時の古い記事がトップページに出続けていると、ユーザーからの信用を損ってしまいます。以下のポイントを意識して、長期的な運用を心掛けてください。

- 更新頻度の設定

理想は週1〜2本。ただし無理に数を追うのではなく、月に数本でも安定的に質の高い記事を発信し続けることが大切です。 - 年間計画の立案

入試シーズンやオープンキャンパス、学園祭など大学行事と連動させて記事計画を立てましょう。 - 体制の明確化

記事の企画・執筆・撮影・校正・公開管理といった役割分担を明確にする必要があります。さらに、学内の担当者だけでなく外部の制作パートナーも含めた定例会などを実施し、進行状況を共有しながら更新のペースを維持する仕組みを整えることが重要です。担当者の異動や繁忙期があっても、更新が滞らず継続できる体制を確保できます。 - 外部リソースの活用

特に専門的な分野は外部のライターやWeb制作会社を活用し、学内の負担を軽減しましょう。 - 品質管理ルール

事実確認、出典明記、著作権チェックをルール化することで、発信する情報の信頼性を担保できます。

こうした「計画」「体制」「外部連携」を組み合わせることで、更新が途切れにくく、情報発信を継続できます。

KPIの設定とアクセス解析ツールの導入

オウンドメディアを「作って終わり」にしないためには、成果を定量的に測る仕組みが欠かせません。そのためにまず必要なのが、KPI(重要業績評価指標)の設定です。大学のオウンドメディアにおける代表的なKPIとしては、以下のようなものが考えられます。

代表的なKPIの例

- アクセス数(PV・UU)

- 平均滞在時間・直帰率

- 資料請求・オープンキャンパス申込数

- SNSシェア数・被リンク数

KPIを設定する際は、最初に整理した「ターゲット」と「目的」を基準にします。例えば、受験生を主なターゲットとするなら「資料請求・オープンキャンパス申込数」、研究者や企業を意識するなら「共同研究の問い合わせ件数」といったように、目的によって設定をおこないましょう。

また、設定したKPIを測定・改善するために、アクセス解析ツールの導入も必要です。代表的なものとして以下を紹介します。

【関連記事】KPIとは?意味と設定方法、KGIとの違いを解説

活用すべきアクセス解析ツール

- Google Analytics 4(GA4)

ユーザー数や流入経路、ページごとの滞在時間など、基本的なアクセスデータを計測可能。どのコンテンツが人気か、どの流入経路が成果につながっているかを把握できます。 - Google Search Console

検索クエリごとの表示回数・クリック率を確認できるため、SEO改善に役立ちます。受験生がどのようなキーワードで大学を探しているかが分かり、コンテンツ企画にも活かせます。 - Microsoft Clarity

ページを「どこまでスクロールして読まれたか」「どこで離脱しているか」などを可視化。記事の構成やCTA配置の改善ポイントを直感的に把握できます。

GA4とSearch Consoleで定量データを、Microsoft Clarityでユーザーの行動を把握し、それぞれを組み合わせて分析することで、より精度の高い改善が可能になります。

定期的な更新がしやすいCMSの導入

効果的な運用には、記事を定期的に更新できる環境が必要です。その中心となるのがCMS(コンテンツ管理システム)。CMSを導入することで、専門的な知識がなくても管理画面から記事の作成・編集・公開が可能になり、自らスムーズに更新できます。

大学オウンドメディアでよく使われるCMSには以下のような種類があります。

WordPress(ワードプレス)

世界的に利用されているオープンソースCMS。テーマやプラグインが豊富で柔軟なカスタマイズが可能。導入ハードルが低い反面、セキュリティ対策や運用ルール整備が重要。

Movable Type(ムーバブルタイプ)

商用CMSとして信頼性が高く、静的生成により表示速度やセキュリティ面に強みがある。ライセンス制のためサポートが手厚く、安定した運用を重視する大学に適している。

WOW(ワウ)

ジーピーオンラインが提供する独自開発型のCMS「WOW」。20年以上の運用実績を持ち、最新版Ver3.0ではUIを刷新し操作性が向上。シンプルな管理画面で誤操作を防ぎつつ、承認フローや権限管理など組織運営に必要な機能を標準搭載。独自開発型のためセキュリティにも強い。

【関連ページ】高いカスタマイズ性とセキュリティを提供する独自開発型CMS「WOW」

CMSにはそれぞれ特徴があります。大学オウンドメディアを運営する際は、目的や運用体制、予算にあわせて最適なものを選定することが大切です。長期的な安定運用を見据えて検討しましょう。

失敗パターンや注意点

最後に、大学オウンドメディア運用で発生してしまう次のような失敗パターンや注意点を紹介します。

- 更新が止まってしまう

立ち上げ当初は熱意を持って記事を更新していても、時間が経つにつれて担当者の異動や業務多忙により更新が滞りがちです。その結果、数年前の記事ばかりが並び、逆に大学の印象を損ねてしまうことがあります。 - 短期間で効果を求めすぎる

オウンドメディアが検索エンジンから評価され、成果につながるまでには時間がかかります。数ヶ月で志願者増加などの成果が出ないからといって、更新をやめてしまうのはもったいないです。最低でも1〜2年の中期的な視点で取り組むことが必要です。 - 目的やターゲットが曖昧なまま運用してしまう

「とりあえず記事を出そう」と始めると、読者にとって価値の薄い内容になりがちです。結果としてアクセスが伸びず、効果測定もできなくなってしまいます。 - 運用体制の属人化

特定の担当者に業務が集中すると、その人の異動や退職で更新が止まるリスクがあります。複数人での体制構築と外部パートナーとの協力をあらかじめ考えておくことが重要です。

こうした失敗を避けるために、「明確な目標とターゲットの設定」「体制の分担」「更新しやすい仕組み(CMSやテンプレート)」を事前に整えておくことがポイントです。

【関連記事】失敗しないオウンドメディアの運用方法とは?体制づくりも解説

まとめ:大学オウンドメディアは未来の資産

大学オウンドメディアは、単なる情報発信源ではなく、大学ブランドの価値向上と受験生獲得を目的とした戦略的なブランディングツールとして機能します。広告のように一時的な施策ではなく、長期的に価値を積み重ねられる「情報資産」です。ターゲットと目的を明確にし、情報設計や更新体制を整えれば、認知度向上や志願者獲得、関係強化の効果を発揮できるでしょう。

成果を得るためには、短期的な数値に一喜一憂するのではなく、明確な目標を設定し、データを分析しながら改善を重ねていくことが欠かせません。効果が表れるまでには時間がかかることを理解し、長期的な視点を持つことが重要です。大学の「らしさ」を発信し続けることで、数年後には確かなブランド力が形になるでしょう。

まずは小さく始め、資産を育てていくこと。それが大学オウンドメディアを成功に導く一番の近道です。

大学の魅力を最大限に引き出す

ジーピーオンラインの大学・学校サイト制作

少子化が加速している昨今、志願者獲得競争は激化しています。学校独自の個性や強みを明確に打ち出し、他校と差別化していくことが求められています。そして、学生・保護者に向けて正確に素早く情報発信をしていく重要性は、ますます増えるばかりです。学校サイトはそれらニーズを満たすための重要なツールを担っています。

ジーピーオンラインでは、これまで多くの学校サイトの制作に携わってきました。

学校サイトは年度更新といった定期的な大型更新も必要になります。私たちはお客さまと伴走する形でWebサイト運営チームをつくらせていただき、お悩みや課題を共有しながらWebサイト運用を共にすすめていきます。

学校の魅力が伝わるサイトへ

サービス資料をダウンロードいただけます

Web制作会社をお探しの方へ向けて、当社のサービス内容を簡単にダウンロードできる資料請求フォームをご用意いたしました。

▼資料内容(一部)

-会社紹介

-事業紹介

-サービス紹介

-強みとこだわり

-多様な制作実績

-プロジェクトの進め方

WRITER犬飼 ディレクター