こんにちは、ジーピーオンライン(@gpol_tw)のセイノです!

近年、企業の採用活動は「採用競争の激化」「就職活動の早期化」などにより、従来の採用活動では人材の確保が難しくなってきています。そこで、この課題を解決するために採用活動にマーケティングの考え方を取り入れる「採用マーケティング」がより注目されています。

本記事では、企業の採用担当者さまへ向けて、採用マーケティングの考え方の基本と導入のメリットから成功させるポイントについて解説します。以下のようなお悩みをお持ちの採用・人事担当者はぜひお読みください。

- 採用マーケティングとは何かがわからない

- 採用マーケティングのやり方がわからない

- 採用マーケティングのメリットが知りたい

- 成功させるためのポイントが知りたい

採用マーケティングもあわせて相談

もくじ

採用マーケティングとは?

採用マーケティングとは、採用活動にマーケティングの考え方を取り入れることです。通常のマーケティングは一般的に「商品やサービスが売れる仕組みをつくること」と表現されますが、その仕組みや考え方を採用に当てはめたものを指します。

例えば、「採用したい人材に対して効果的なチャネルを取り入れて広報活動をおこない、採用情報を広く届けること」「ターゲットとなる求職者のニーズを把握し、そのニーズに合った情報を提供すること」といった取り組みが採用マーケティングと呼ばれています。

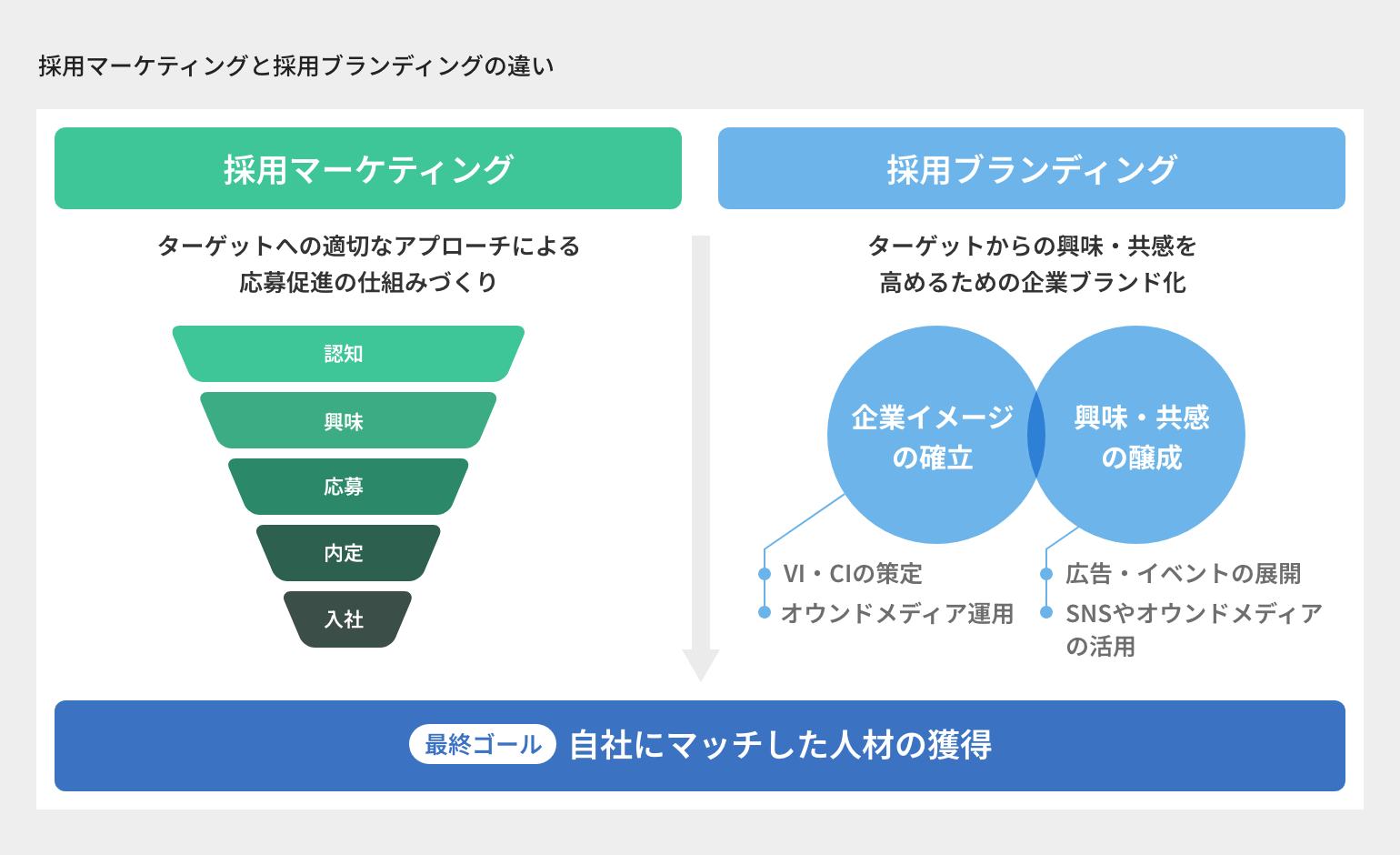

採用ブランディングとの違い

採用マーケティングと一緒に使われる言葉として「採用ブランディング」という言葉があります。違いを簡単にまとめると以下のようになります。

- 採用マーケティング

自社のターゲットとなる人材を見極めて、適切なアプローチをかけて応募を促し、人材を獲得する仕組みづくり

- 採用ブランディング

自社にマッチした人材を獲得するために、企業をブランド化して興味・共感を高める仕組みづくり

採用マーケティングも採用ブランディングも最終ゴールは、自社にあった人材を獲得することです。一方で、採用ブランディングは「○○といえば、○○株式会社」というように、求職者が企業探しをするなかで、記憶に残るようなブランドイメージを確立・想起することが目的となります。

採用マーケティングが重要視される背景

採用マーケティングは、現在多くの企業で導入されています。なぜ採用マーケティングが重要視されるのか、その背景は大きく3つあります。

- 採用競争の激化

- 新卒採用の早期化

- 採用情報の収集行動の多様化

採用競争の激化

採用マーケティングが重要視される背景のひとつは、採用競争の激化です。少子高齢化によって、現在の採用市場では求職者数よりも求人数が多い状況が続いており、ターゲットとなる人材を採用するのは困難を極めています。

パーソル総合研究所の発表によると、2035年には1日あたり1,775万時間の労働力が不足すると推計されており、今後も労働力不足は深刻化する見込みです。そして、近年では「求職者主導の採用」が加速しており、企業は選ばれる立場であることをより意識する必要があります。

今後も、人材不足による採用競争は、ますます激化すると予測できるため、適切な相手に適切なアプローチをする採用マーケティングの考え方が重要になってくると考えられます。

参考サイト:労働市場の未来推計2035 - パーソル総合研究所

新卒採用の早期化

新卒採用の早期化に対応するためにも、採用マーケティングは重要といえます。従来の採用では、募集の開始時期が決められており、企業は決められたスケジュールに沿って採用活動をおこなっていました。

しかし、現在は通年採用を実施する企業も増加し、インターンシップを通じて学生を早期に囲い込む動きが活発化しています。

株式会社キャリタスの調査データによると、2026年3月に卒業予定の学生の47.7%は、大学3年生で内定を獲得しています。特に、長期インターンシップに参加した学生は、企業理解が深まり、入社意欲が高まる傾向にあります。

参考サイト:<確報版>3月1日時点の就職活動調査 ~キャリタス就活 学生モニター2026調査(2025年3月)

インターンシップの重要性

現在、多くの企業で採用マーケティング戦略の一環として、魅力的なインターンシッププログラムを企画・実施し、学生に自社の企業文化や仕事内容を体験してもらう機会を提供しています。また、インターンシップ参加者に対して、選考優遇や内定直結といった特典を付与することで、早期にターゲットとなる人材を確保する動きも活発です。

採用マーケティングの考え方を取り入れ、インターンシップを起点とした長期的な採用活動を展開することで、採用競争を優位に進めることが可能になります。そのため、早い時期から求職者に対して接点を持つ必要があり、そのような考え方で戦略を立てる採用マーケティングが重要視されているのです。

採用情報の収集行動の多様化

これまでの採用活動では、企業側からの一方的な情報発信が中心でした。しかし、現在は候補者が自ら積極的に情報を収集し、比較検討する傾向が強まっています。

株式会社学情の調査によると、求人に応募するために、転職・就職サイトの求人情報以外で確認するものは、「企業の採用ホームページ」が84.5%で最多。次いで、「口コミサイト」と「企業のコーポレートサイト」が47.8%で同率2位となりました。

求職者が求める情報を適切なタイミングで提供することは、企業のブランドイメージや、応募意欲の向上につながります。このような背景があるため、企業は積極的に情報発信をおこない、自社の魅力をアピールしていく必要があります。

参考サイト:30代の仕事観・転職意識に関するアンケート調査(転職活動における情報収集)2025年3月版

採用マーケティング4つのメリット

採用マーケティングをおこなうメリットは下記の4つです。

- 企業のニーズとマッチした人材を獲得しやすい

- 採用コストの削減が期待できる

- 採用活動の効率化につながる

- 潜在層へアプローチできる

企業のニーズとマッチした人材を獲得しやすい

採用マーケティングのメリットとして、企業のニーズとマッチした人材を効率的に獲得できる点があげられます。従来の採用活動では、採用サイトなどを活用し、企業の魅力をアピールする傾向がありました。採用マーケティングでは、自社が求める人材に響く情報を戦略的に発信し、エンゲージメントを高めることに重点を置きます。

例えば「社員インタビュー」や「プロジェクト事例紹介」などを発信することで、実際に働いている人のリアルが伝わり、自身が働くイメージを持たせることで応募に促進につながります。また「キャリアパス」や「福利厚生紹介」などを発信することで、自社の価値観に共感する人材からの応募を促せるでしょう。

このように、求職者が求める情報を的確に発信することで、価値観などのミスマッチを減らし、自社に最適な人材からの応募を効果的に増やすことが可能です。結果、採用後の育成コストを削減し、即戦力として活躍できる人材を確保することにつながるでしょう。

【関連記事】採用サイト社員インタビューの極意!5つのポイントと参考事例を紹介

また、応募者の質の向上も期待できます。ターゲットの性質を理解してアプローチすることで的確に求める人材にアピールできるためです。また、求職者と企業側のマッチングが高い状態で入社するため、入社後に「イメージと違った」などのミスマッチが起こりにくいので、早期退職しにくい質の高い応募者を獲得できます。

採用コストの削減が期待できる

採用マーケティングでは、自社にとって必要な人材を明確にした後に、ターゲットにあったチャネルの絞り込みをします。そのため、従来のように大勢の求職者に向けて広告出稿することもなくなるので、広告費の削減が期待できます。

従来の採用活動では、求人広告掲載や人材紹介会社への依頼といった外部委託が中心でしたが、採用広告費は高まるばかりです。採用活動の内製化を促進し、採用マーケティングと採用ブランディングに注力することで、採用広告費を最適化していきましょう。

採用活動の効率化につながる

採用マーケティングにより「多くの求職者への認知」から「自社が求める求職者への認知」に切り替えると、採用活動が効率化され、無駄なコストの削減が可能です。

特に、SNSやオウンドメディアは、企業の文化や働く環境を発信しやすく、採用ブランディングが強化できるため、自社にマッチした人材の採用につながります。

また、SNSなどは長期的な視点で採用活動に取り組むきっかけにもなるため一時的なコスト削減だけではなく、採用活動の最適化や企業の競争力を高める効果も期待できます。

潜在層へアプローチもできる

採用マーケティングをおこなうと、潜在層にアプローチできるメリットもあります。就職を検討している顕在層だけではなく、自社のことをまだ知らない潜在層との接触機会があるためです。採用マーケティングでは「認知」「興味」「応募」のようなファネルを加味してチャネル選定します。

例えば「認知段階」の求職者に関しては、SNSやオウンドメディアで情報発信をし、興味を持ってもらったら、自社の採用サイトに誘導するといった手法を利用します。このように従来の採用手法よりも、広い規模となるため、潜在層へのアプローチに向いているといえるでしょう。

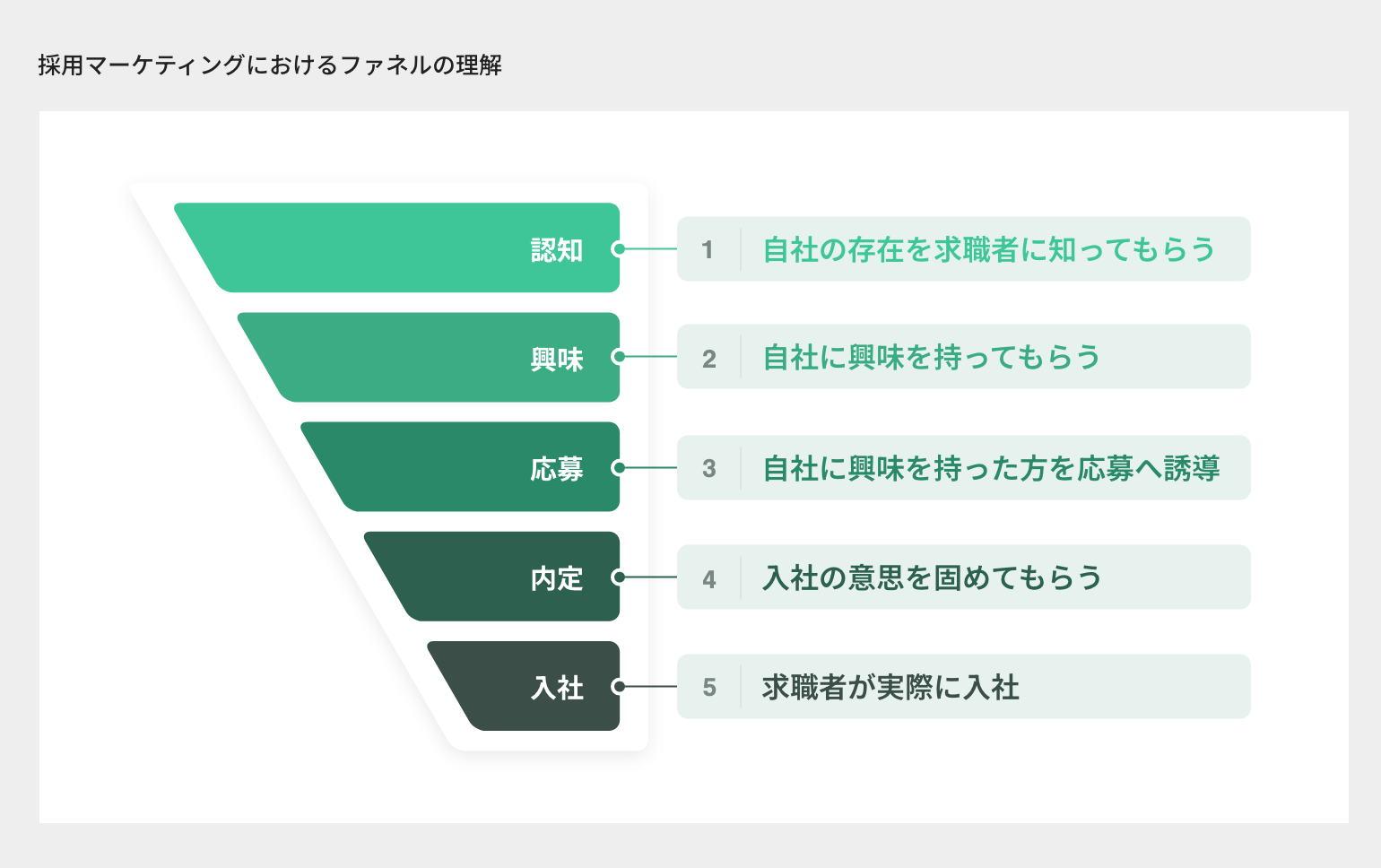

採用マーケティングの考え方

採用マーケティングでは、従来のマーケティングで使用する「ファネル」を採用活動に当てはめる必要があります。「ファネル」は、顧客が商品を認知してから購入するまでの意識の変化のことです。通常のマーケティングにおいては「認知→興味→検討→購入」といったプロセスになりますが、これを採用活動に置き換えると「認知→興味→応募→内定→入社」になります。

採用マーケティングを成功させるには、このファネルの理解が重要です。

各ファネルについて解説していきます。

認知

認知は、自社の存在を求職者に知ってもらうフェーズです。求職媒体に登録しただけなど、就活や転職の意思は強くないが、自社のニーズにあう人たちを指します。この段階では、学生や転職潜在層と接点が持ちやすい自社採用サイトやSNS、オウンドメディアなどを活用するのが一般的です。

興味

興味は、自社に興味を持ってもらうフェーズです。就活中の学生や実際に転職活動を開始している人たちを指します。自社に関心を持つ層の傾向を分析し、自社の魅力を訴求していく段階となります。

応募

自社に興味を持った方を応募へと誘導するフェーズです。この段階では、すでに自社に興味を持っている段階となるため、職場の雰囲気やキャリアパスなどの情報を発信し、会社への理解を深めてもらう必要があります。「こんな会社で働いてみたい」と求職者に感じてもらい、応募というアクションを促す段階となります。

内定

内定は、入社の意思を固めてもらうフェーズです。面接時などに自社の魅力を伝え、求職者が志望する企業の中で優位に立つための対策を実施します。また、面接以外にも、交流会で求職者との距離を縮めるなどもこの段階では重要となります。

入社

求職者が実際に入社するフェーズです。ここでは、早期退職させないための対策が必要となります。「継続して働けるような環境づくり」「適切に評価されるような体制づくり」などを実施し、求職者が入社後に不安を感じないような対策を実施していきます。

採用マーケティングの手順を6ステップで紹介

続いて、採用マーケティングの手順を6ステップで紹介します。下記内容を参考に採用マーケティングを実施してみましょう。

- 【ステップ1】採用計画の明確化

- 【ステップ2】自社分析を実施する

- 【ステップ3】求める人物像を明確にする

- 【ステップ4】ファネルとチャネルを組み合わせる

- 【ステップ5】コンテンツ作成

- 【ステップ6】改善と分析

【ステップ1】採用計画の明確化

まず、どういう人材をいつまでに何人採用したいのか、採用計画を明確にするところから始めます。今後の事業計画をもとに、いつまでに必要か、最終的にどのようなポジションに付く人材かなどを洗い出しましょう。勤務地や部署、職種なども明確化しておくと、この後におこなう作業の精度が上がります。

【ステップ2】自社分析を実施する

次に、自社分析を実施して、自社のアピールポイントを明確にしていきます。この工程では、SWOT分析などのフレームワークを活用するのが一般的です。SWOT分析は、内部環境要因の「強み」「弱み」と外部環境要因である「機会」「脅威」を洗い出し、各要素を組み合わせて戦略を構築します。

例として美容室を経営する企業のSWOT分析を見ていきましょう。

| 内部環境要因 | 詳細 |

|---|---|

| 強み(Strength) | スタッフの年齢は関係ない実力主義の会社 年内に新店舗をオープン予定 |

| 弱み(Weakness) | 企業の認知度が低い 建物が古い |

| 外部環境要因 | 詳細 |

|---|---|

| 機会(Opportunity) | 新規のお客さまが増えている リピート客が多い |

| 脅威(Threat) | 周囲に美容室が増えている 顧客の高齢化 |

上記のようにSWOT分析を実施すると、自社の立ち位置が明確になり、競合他社と比較した際の自社の競争優位性を訴求できるアピールポイントも明確になってきます。

【ステップ3】求める人物像を明確にする

採用計画をさらに掘り下げ、自社が求める人物像を明確にしましょう。通常のマーケティングと同様に、ペルソナを作成する方法が有効です。

ペルソナを考えるときは、まず、自社の業務に欠かせない要素の検討からはじめましょう。自社にあった人材を検討する2つの軸に「スキルマッチ」「カルチャーマッチ」があります。つまり、業務を遂行するうえで必要なスキルや素質、社風に共感できる性格特性です。そこから派生して、一人の実際の人物が浮かぶくらいに詳細を描いていきます。

ただし、あまりにも母集団が小さくなりすぎるようなペルソナは避けましょう。例えば、「高学歴」「起業の経験あり」「マイクロインフルエンサーでもある」などの項目に当てはまる人材はごくわずかです。これをペルソナにしてしまうと採用予定数を確保できなくなることや、そもそも適した人材が見つからない可能性があります。

【ステップ4】ファネルとチャネルを組み合わせる

続いて、ファネルとチャネルを組み合わせて最適なアプローチ方法を見つけていきましょう。例えば、初期段階である認知を実施するときは「SNS」「求人媒体」などのチャネルを使用します。このように求職者の意識の変化に合わせたチャネルを選択することで、効率よく採用活動を実施できます。

各チャネルと最適なファネルの詳細は下記の通りです。

- 求人媒体

- 求人メディア

- 人材紹介

- ダイレクトスカウト

- オウンドメディア

- SNS

求人媒体

「リクナビ」「マイナビ」のような求人媒体に掲載する方法です。採用活動において最もポピュラーなチャネルといえます。

| メリット | 多くの求職者に見てもらえるため、多くの認知が可能 |

|---|---|

| デメリット | 掲載費用がかかる 自社とマッチしない求職者からの応募も多くなる |

| ファネル | 認知 |

求人メディア

「Wantedly」のような、採用と求職者へのコンテンツ配信を同時におこなえるメディアです。コンテンツ配信できるだけでなく、スカウトメールを送ることも可能です。

| メリット | 転職希望者や、転職検討中に絞った登録者にアプローチができる |

|---|---|

| デメリット | 運用コストがかかる 転職意向の低いユーザーとのやりとりも発生する |

| ファネル | 認知 |

人材紹介

自社の求める人材を紹介してくれるサービスです。「新卒採用特化」「中途採用特化」など、さまざまな人材紹介会社があります。

| メリット | 自社とのマッチング度が高く、選考通過率も高い |

|---|---|

| デメリット | 成功報酬制となるため、採用単価が高い |

| ファネル | 認知 |

ダイレクトスカウト

求人媒体などを利用する求職者に対して、企業が直接アプローチする方法です。採用担当者が求人媒体を閲覧し、直接求職者にスカウトを送り、面談や面接をおこないます。

| メリット | 転職潜在層にアプローチでき、ミスマッチも起こりにくい |

|---|---|

| デメリット | メッセージ作成などの運用工数がかかる |

| ファネル | 認知 |

オウンドメディア

自社Webサイトやブログなどを活用し、企業の魅力を戦略的に発信する方法です。求人媒体のように記載できる内容に制限がないため、自由に情報発信できるのが特徴といえます。

| メリット | 転職潜在層へのアプローチができる |

|---|---|

| デメリット | コンテンツ作成が必要 効果を実感するためには時間を要し、長期的な運用と改善が必須 |

| ファネル | 認知・興味 |

SNS

「X(旧Twitter)」や「Instagram」などのSNSを通しておこなう採用活動です。「認知度の向上」「求人掲載」「広告出稿」など、さまざまな活用方法があります。

| メリット | 低コストで転職潜在層にリーチ可能 |

|---|---|

| デメリット | 継続して運用する必要があるため、担当者の負担が増える |

| ファネル | 認知・興味 |

リファラル採用

自社スタッフに友人や知人を紹介してもらう採用方法です。自社の業務内容や社風を理解したスタッフがPRをしてくれるため、企業の負担が少ないことが特徴です。

| メリット | ミスマッチが起こりにくく、早期退職が少ない |

|---|---|

| デメリット | スタッフの採用に対するエンゲージメントが高くないと紹介は難しい |

| ファネル | 興味 |

【ステップ5】コンテンツ作成

次に、各チャネルで利用するコンテンツを作成していきましょう。この工程でも「チャネル」と「ファネル」を意識して、採用マーケティングを実施していく必要があります。例えば「認知段階」の求職者に対しては「求人メディア」を活用し「自社がどのような会社なのか」などの魅力を伝え、自社をまず知ってもらうことに焦点をあてたコンテンツを作成します。

【関連記事】採用サイトに必要なコンテンツとは?成功事例とポイントを紹介

一方、「興味段階」の求職者に対しては「オウンドメディア」を活用し、採用サイトなどで「スタッフへのインタビュー記事」「業務の流れを紹介した記事」などのコンテンツを展開します。具体的な情報を届けることで、さらに興味を持ち応募までつながるようなコンテンツが重要となるでしょう。

【関連記事】採用オウンドメディアとは?始め方や成功事例についても紹介

【ステップ6】改善と分析

最後に採用マーケティングの改善点をまとめ、効果分析を実施します。それぞれのチャネルの評価方法を決めて、改善と分析を繰り返し実施していきましょう。SNSであれば、求職者のエンゲージメント率を定期的に確認して、反応が少ないのであれば訴求内容を見直し、エンゲージメント率を上げていきます。

チャネル自体の分析だけでなく、チャネル経由の採用分析も大切です。採用管理システム(ATS)を導入することで多角的な分析が可能です。

【関連記事】採用管理システム(ATS)5選!新卒・中途採用担当がおすすめ機能や選び方を紹介

採用マーケティングに効果的なフレームワーク

採用マーケティングでは、手順にて紹介した「SWOT分析」の他にも有効なフレームワークがあります。下記フレームワークも併用し、採用マーケティングの施策に役立ててみましょう。

- SIPS

- キャンディデイトジャーニー

SIPS

SIPSは、インターネットを対象とした消費者の行動プロセスです。「認知」ではなく「共感」から始まるのが特徴です。SIPSを採用マーケティングに当てはめると下記のようになります。

| 行動プロセス | 詳細 |

|---|---|

| 共感(Sympathize) | SNSで企業説明会の情報を見て共感する |

| 確認(Identify) | 口コミなどで情報が正しいか確認する |

| 参加(Participate) | 企業説明会やインターンシップに参加する |

| 共有・拡散(Share & Spread) | 説明会に参加した感想をSNSや口コミサイトで共有する |

ターゲットにとって有益な情報発信をしていれば、共感を生み、ターゲット自身が情報を拡散してくれる点がSIPSの最大の特徴といえます。

キャンディデイトジャーニー

キャンディデイトジャーニーは、認知から入社するまでのプロセスと思考を時系列順に可視化し、求職者がそのときに知りたい情報を提供するためのフレームワークです。従来のマーケティングでは「カスタマージャーニー」という名称ですが、採用マーケティングにおいては「キャンディデイトジャーニー」と呼ばれています。

冒頭で紹介した「ファネル」と非常に似ていますが、ペルソナの心理状態を考えるという項目を追加していくのが特徴です。キャンディデイトジャーニーでは「ファネル」と同じように「認知」「興味」「応募」「内定」「入社」のようにフェーズを分けて設計します。

例えば「企業説明会への参加率を上げたい」と思ったら「どのフェーズでどのような情報をどのように求職者に届ければよいか」を明確にするのがキャンディデイトジャーニーです。

採用マーケティングを成功させる3つのポイント

採用マーケティングを成功させるためのポイントを紹介します。下記内容を参考にして、採用マーケティングを成功させましょう。

- 採用管理ツールを使用する

- 複数の使用チャネルを利用する

- 採用コンサルティングを活用する

採用管理ツールを活用する

採用マーケティングを成功させるひとつめのポイントは、採用管理ツールの活用です。採用管理ツールとは、採用活動に必要な業務を一元化し、効率化できるツールとなります。機能としては「求人媒体に公開する求人情報の管理」「応募者の自動管理」「応募者とのやり取り」などがあげられます。

採用管理ツールを導入し、応募者に対しての定型的な対応を自動化すれば、担当者の負担が軽減できるでしょう。浮いた工数を応募者とのコミュニケーションにあてるなどすれば、採用マーケティングが成功する確率も上がるといえます。

【関連記事】採用管理システム(ATS)5選!新卒・中途採用担当がおすすめ機能や選び方を紹介

複数のチャネルを利用する

採用マーケティングを成功させるふたつめのポイントは、複数チャネルの利用です。近年では、採用チャネルが多角化しているため、単体のチャネルでは、十分な採用活動ができない可能性があります。自社のペルソナにあったチャネルを複数利用しましょう。

また、採用市場は日々変化しているため、チャネルの見直しは定期的に実施する必要があります。そのため、過去に実績がよかったチャネルの見直しや新しいチャネルの利用など、柔軟に対応しておくことが採用マーケティングを成功させる秘訣です。

【関連記事】母集団形成とは?基本的な5つの手法とアイデアあふれる求人事例3選

採用コンサルティングを活用する

採用マーケティングを成功させるみっつめのポイントは、採用コンサルティングの活用です。採用マーケティングでは「ペルソナ作成」「自社分析」「コンテンツ作成」「改善と分析」など、非常に多くの工程が発生します。「社内人手不足で採用活動が実施できない」などの場合は、プロに相談することで初動が早まります。

採用マーケティングを強化して採用難に対策しよう

採用マーケティングとは、採用活動にマーケティングの考え方を取り入れることです。

「採用競争の激化」「新卒採用の早期化」などの問題を解決するために、必要な手法として注目を集めています。採用マーケティングには「マッチした人材の獲得」「採用コストの削減」「潜在層へのアプローチ」「応募者の質の向上」といったメリットがあります。

自社が求める人物像を明確にして、自社分析を実施し、ターゲットにあったチャネルにて情報発信することが大切です。ぜひ、採用マーケティングを強化して採用難に対策しましょう。

採用マーケティングもあわせて相談

ジーピーオンラインの採用サイト制作

採用ブランディングと採用マーケティングの視点から制作をおこなう、それがジーピーオンラインの採用サイト制作です。

コンテンツ企画や社員インタビューなどの取材、ライティング、撮影はもちろん、ブランドコンセプト策定やAI チャットボットの導入、SNS運用代行、映像制作など幅広く承ります。採用サイトの重要な要素となる写真は、撮影のディレクションをアートディレクターが担当することも可能です。

- Peach Aviation株式会社さま

- コスモエネルギーソリューションズ株式会社さま

- 株式会社ナリス化粧品さま

- ダイキンエアテクノ株式会社さま

- テンワス株式会社さま

- 株式会社鴻池組さま

- スナダ建設株式会社さま

など、これまで当社では多くの企業さまの採用サイトを制作してきました。

また、当社においても、オウンドメディアを活用した採用活動にシフトしました。採用力の強化を目的として「驚きでも感動でもなく“ありがとう”を。」をスローガンにリクルートサイトのリニューアルをおこなった結果、書類通過率約3.9倍を実現し、当社の求める人物像とマッチした応募者の割合が上がっています。

人材獲得競争が激化している現代、変化する求職者ニーズを正確に捉え、オウンドメディアでの最適な情報発信と求職者の共感醸成から求職者の母集団形成とマッチング精度の向上を支援します。

採用サイトはおまかせください

サービス資料をダウンロードいただけます

Web制作会社をお探しの方へ向けて、当社のサービス内容を簡単にダウンロードできる資料請求フォームをご用意いたしました。

▼資料内容(一部)

-ジーピーオンラインについて

-ジーピーオンライン3つの力

-サイト作りのポリシー

-品質管理

-サービス紹介・実績

WRITERseno ディレクター

新卒でシステムエンジニア、その後制作会社と事業会社でWebディレクターを経験し、2021年にジーピーオンラインに入社。コーポレートサイトや採用サイトのリニューアルをメインで担当し、2024年からはマーケティング業務も兼任。